EFEMÉRIDES 2023

El Tesoro de Sierra Madre

14 de Enero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Tercera obra dentro de la filmografía de Huston y primera que realizaría tras su participación en La Segunda Guerra Mundial, basándose en la novela del alemán Ben Traven (de sus relatos también surgirían las adaptaciones cinematográficas, todos ellas de nacionalidad mexicana, "La rebelión de los colgados (1954)", "La rosa blanca (1961)" y "Macario (1960)", siendo quizás ésta última la más conocida de las tres por haber sido nominada como mejor película de habla no inglesa) y donde se pondría de manifiesto las miserias de la conducta humana.

Huston nos ofrece toda una oda polvorienta al mundo de los marginados, compadeciéndose y sintiéndose miembro de ella, haciendo al espectador partícipe de las miserias de un grupo de descastados que mendigan para comer lejos de sus raíces, o quizá cerca, porque realmente sus personajes no tienen raíces, y pese a sus miserias humanas, están fuertemente humanizados. El director traza un relato de instintos primarios, encendiendo la mecha de las sensaciones más irreflexivas y precipitadas, y poniendo ante dos perdedores, dos almas por las que nadie pagaría un duro, un botín de esos a los que no haría desprecios ni el más rico de cuantos hubiese por aquella época. Una vez arranca "El tesoro de Sierra Madre" resulta portentosa, no sólo por narrar con soberbia pericia las aventuras y desventuras de un trío de peculiares buscadores, sino porque Huston pone cada cosa en su sitio, es un estudio psicológico magistral sobre la condición humana, con escenas que se te quedaran para siempre pegadas a tu memoria, con una puesta en escena polvorienta, calurosa, sucia, donde la fotografía en glorioso blanco y negro de Ted D. McCord (‘Al este del Edén’, ‘El árbol del ahorcado’ o ‘Sonrisas y lágrimas’) transmite el asfixiante clima, y todo ello adornado por la bella música del gran Max Steiner.

Los actores rayan a una enorme altura, aunque en un perfil más bajo Tim Holt (‘La diligencia’, ‘El cuarto Mandamiento’ o ‘Pasión de los fuertes’), es un personaje algo indefinido, pues se lo come con patatas un Humphrey Bogart extraordinario, la encarnación de los instintos primarios, un hombre que cuando tenía nada lo repartía, pero en posesión de riquezas salió el demonio que llevaba dentro hasta derivar en un mezquino avaro que lo quiere todo, sublime su registro de caras, su tétrica mirada, es la codicia en persona. Pero el que está Imperial es Walter Huston, el padre del realizador, un coloso que con su vitalidad y buen humor ensombrece a todos, su dominio gestual es un insulto a muchos de los que se dicen actores, un torbellino que emite empatía, un tipo que acepta el fracaso con una sonrisa, es el aceptar tu destino y disfrutar de la vida, majestuoso, de hecho su personaje se puede considerar un icono del Séptimo Arte.

Cary Juant.

Visita el post de El Tesoro de Sierra Madre

Anna Karenina

22 de Enero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Siempre me ha parecido una lástima que cada vez que se discuten las versiones cinematográficas de "Anna Karenina" es la de Greta Garbo de 1935 la que atrae más la atención y no la de Vivien Leigh, supongo que esto es inevitable dado que la actuación de Garbo es la más memorable, pero en todos los demás aspectos creo que la versión de 1948 de Julien Duvivier es tan buena o incluso mejor película. Auspiciada por un cuidado diseño de producción a cargo el británico Alexander Korda, contando asimismo con un magnífico reparto también de origen inglés, la película contó con la realización del francés Julien Duvivier, que ya rodara al amparo de Korda “Lydia” (1941) y quien en esos años también practicó incursiones en el cine norteamericano. Artesano dotado para las atmósferas románticas, fue elegido en esta ocasión para dar vida a este vehículo destinado especialmente para el lucimiento de Vivien Leigh, en aquellos tiempos la máxima estrella del estudio, a partir de esas premisas nos encontramos ante un más que estimable drama, en el que se describirá la andadura de la acomodada Anna (Leigh), esposa de un prestigioso hombre de estado –Karenin (Ralph Richardson)-, quien sin embargo no tiene entre sus premisas la atención debida a su esposa.

Vivien Leigh está deslumbrante con su apariencia vulnerable, está perfectamente elegida como Anna Karenina, hay algo en Leigh que sugiere fuerza pero también fragilidad, un poco de mojigatería pero también sensualidad, está totalmente creíble como una mujer sensata que al final pierde la cabeza por una aventura amorosa. quizás el hecho de que la Leigh tuviese sus propios demonios personales fue lo que hizo de su papel algo tan sorprendentemente real. A destacar también la actuación magistral de Ralph Richardson como Karenin, su Karenin no es el típico bruto arrogante de otras versiones, sino un marido engañado que provoca lástima a través de su incapacidad para ser amado.

Cary Juant.

Visita el post de Anna Karenina

en nuestro Blog.Pacto Tenebroso

27 de Enero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Poco antes de alcanzar su época dorada como realizador, convirtiéndose en uno de los referentes del melodrama, el bueno de Douglas Sirk ya nos daba buenos motivos para disfrutar de su habilidad tras las cámaras en trabajos como este “Pacto tenebroso (Sleep, My Love)”, y es que con este thriller psicológico que, sin su maestría bajaría muchos enteros, daba muestras de lo que realmente quería dirigir, de hecho, pienso que su trabajo es uno de los motivos por los que las carencias que seguramente tiene la película queden totalmente disfrazadas, haciendo que merezca y mucho disfrutarla. La película es el sexto trabajo del germano con bandera estadounidense, en él se mezclan cine negro, intriga, thriller psicológico y melodrama, en este caso aborda una historia que a pesar de su buena realización resulta tal vez algo penalizada por la brillantez de sus películas inspiradoras, concretamente "Sospecha" de Hitchcock (hay una secuencia que claramente la homenajea), y "Gaslight" (ya sea en la primera versión de Dickinson o en la posterior de Cukor). Ambas centraban su argumento en el marco del matrimonio, explotando al tiempo la ambigüedad de los personajes (de sus acciones) y cierta tendencia a "encerrar" la narración en el intencionadamente angustioso espacio del hogar conyugal (frecuentemente una gran casa en la que la escalera suele tener gran protagonismo), tales rasgos se repiten aquí, y Sirk demuestra manejarse muy bien en ellos, consiguiendo sugerir acertadas dosis de inquietud, especialmente en la primera mitad del filme.

Lo que son los clásicos, en hora y media puede pasar de todo, sin que tengas la sensación de rapidez atropellada, en ellos fluye todo perfectamente, te presentan a un buen número de personajes, te cuentan de todo (una y otra vez), la acción no deja de desarrollarse constantemente y al final te cierran la historia con un fulminante «the end», que te deja unos segundos pensando en todo lo visto, por eso resulta tan refrescante verlos y volver a verlos, son grandes películas hechas para el público, al que exigen tanto como cuidan. “Pacto tenebroso” sin duda no es uno de esos grandes clásicos que a todos nos han encandilado, posee un guion no excesivamente brillante que comienza de forma fantástica pero que se va diluyendo cual azucarillo en el café, la intriga y el misterio que caracterizan la primera parte del film da, en un momento dado, paso a lo evidente, perdiendo parte de su magia y restando puntuación al resultado final, que habría alcanzado cotas mucho mas altas si hubiera conseguido mantener el nivel inicial, pero el realizador es capaz de sacar petróleo de donde parecía no haberlo, mejorando el producto con su magnífico uso de la cámara y llegándolo a sostener cuando el clímax se ve limitado por la propia historia, algo que solo está al alcance de unos pocos.

Gran parte de la película transcurre en el interior del hogar donde vive nuestra pareja protagonista, algo que el realizador aprovecha para dar una lección de como crear un ambiente opresivo con muy poco, aprovechando todo de lo que dispone para seguir teniendo atrapado al espectador hasta el final. Para ello usa la magnífica fotografía de Joseph A. Valentine (Juana de Arco, La sombra de una duda...), que con trazas expresionistas y un juego constante con los claro oscuros y la anacrónica decoración, hace una aportación fundamental al clima tóxico que casi siempre se respira en esta obra. Excelente también es el montaje de Lynn Harrison, al igual que la banda sonora, que es obra de Rudy Schrager.

Pienso que bien merece la pena que le dediquemos la hora y media larga que dura la película, porque esto es cine, es magia, es olvidarse de todo por un rato, es entrar en un mundo diferente y que te cuenten una historia que te atrape, y vaya si atrapa. Sirk se ocupa de que no pienses ni un momento, atándote al asiento de principio a fin, basándose sobre todo en una historia tan tenebrosa como el pacto del título y en una puesta en escena magistral.

Cary Juant.

Visita el post de Pacto Tenebroso

Venganza de Mujer

29 de Enero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

El francés Charles Boyer, 50 años, encarna a un personaje emparentado de lejos con el que tres años antes le valió una nominación al Oscar por “Luz que agoniza”, seductor ambiguo, de sonrisa irresistible, bonita voz y dicción interesante, está fantástico. La joven Ann Blyth, el doctor Cedric Hardwicke y la enfermera Mildred Natwick complementan el elenco de esta “Venganza de mujer” de toque muy “British”.

Cary Juant.

Visita el post de Venganza de Mujer

Una Encuesta Llamada Milagro

3 de Febrero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

En su conjunto la película no siempre alberga un necesario equilibrio, pero aparece como una extraña e interesante apuesta de comedia, en unos años donde el género vivía una cierta transición, tras la culminación del periodo Screewall, hasta que años después emergiera la renovación que culminó en el último periodo dorado para la misma. “Una encuesta llamada milagro”, versa fundamentalmente en torno a la influencia de la presencia del niño en la vida de los adultos, plasmada a través de tres historias plasmadas en la pantalla, en torno a la azarosa historia de Oliver Peasse (Meredith), un pobre hombre urbano, que bien podría ser uno de los muchos herederos del James Murray de THE CROWD (…Y el mundo marcha, 1928. King Vidor). Casado con Martha (Paulette Goddard), engaña a esta sobre la auténtica realidad de su paupérrima profesión, señalando que es periodista, aunque en el rotativo que trabaja, se encarga del anónimo departamento de objetos perdidos, su disyuntiva se planteará en la posibilidad de convertirse, al menos por un día, en el denominado “reportero errante”, convenciendo al director del rotativo, para que encuentre una de serie de experiencias personales, que servirán para ratificar una pregunta que le ha sugerido su esposa, destinada a revelar la importancia que la presencia de un niño haya podido tener en su vida. King Vidor es el realizador de estas secuencias de enlace, caracterizadas por una planificación ágil y siempre revestida de un matiz irónico, en las que estará presente la complicidad de Meredith, llegándose a utilizar en diversas ocasiones la mirada del intérprete a cámara, buscando una identificación con el espectador, y distanciándose al mismo tiempo del supuesto dramatismo de una situación que la intención del cineasta potencia en su mirada desenfadada.

Una auténtica rareza, una película tan desigual como atractiva en la que sobre todo sobresale el episodio que cuenta con la pareja de músicos de jazz Henry Fonda (trompetista) / James Stewart (pianista) como pícaros organizadores de un concurso de “talentos” para colocar al hijo del alcalde (que de niño tiene poco) y poder pagar al mecánico su rotura de motor, la hija del mecánico es su principal competidora, este episodio es fenomenal, con uso de slapstick de dibujo animado, trazos de absurdo, buen uso de gestos y diálogos con efectos cómicos, magnífico.

Cary Juant.

Visita el post de Una Encuesta Llamada Milagro

El Bajel Trágico

5 de Febrero de 1923

Celebra con nosotros el centenario

“El bajel trágico” es la última película muda sueca de Victor Sjöström antes de trasladarse a Estados Unidos, donde rodará joyas tales como “El que recibe el bofetón”, “La mujer marcada” o “El viento”. Esta es también la penúltima vez que interpretará los papeles duales de director y actor, tendremos que esperar al sonido para volver a verlo en estos dos roles con “Markurells i Wadköping” (1931).

Cuando en 1923 Sjostrom aborda el rodaje de "El bajel trágico" no es exactamente un recién llegado al mundo del cine, en su cuádruple faceta de escritor, productor, actor y director, ya había cosechado enormes reconocimientos con pequeñas joyas del cine como “Había una vez un hombre”, “Los proscritos”, “El monasterio de Sendomir” y sobre todo “La carreta fantasma”; “El bajel trágico” seguramente no está a la altura de estas obras maestras del cine mudo, pero si es una excelente película, una historia muy bien construida en la que encontramos muchos de los elementos típicos de la producción sueca de Victor Sjöström: el mar, la naturaleza, la redención, la transformación de los personajes no solo psicológicamente sino también en la percepción que el espectador tiene de ellos... Sjostrom profundiza en la humanidad de unas personas siempre a merced de su debilidades, con un estilo pausado nos las va mostrando y va encajando las piezas del conflicto, apoyado por una fotografía contrastada en interiores, y naturalista en los estupendos exteriores marinos. El resultado final es una obra de altura donde los planos son colocados con mimo y donde la historia fluye aparentemente de modo natural.

Una película sumamente placentera de ver de un grandioso director de cine que desgraciadamente hoy en día ha quedado prácticamente olvidado, pero que merecería ser justamente recordado por lo que realmente fue: uno de los primeros grandes cineastas de la historia.

Cary Juant.

Visita el post de El Bajel Trágico

Los Ángeles Perdidos

6 de Febrero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

La historia está claramente partida en dos. Por un lado está su tercio inicial, un docudrama con el centro en relatarnos como miles de niños quedaron sin familia tras acabar la Guerra, y como las fuerzas ocupantes (en este caso las estadounidenses) se organizaron para darles cobijo y al final darles un lugar al que ir, mostrándonos en este primer bloque el crudo entorno en el que nos moveremos, entre edificios derruidos, calles decrépitas, mucho vehículo militar, mucha desconfianza en los niños, chicos despojados de su inocencia que buscan su lugar en el mundo, cuando incluso han olvidado como coger una cuchara. En el segundo bloque el foco se cierra sobre el drama individual, para hacernos más empática la situación, centrándose en uno de los “ángeles perdidos”, un niño que huye de los que cree son sus enemigos (para los niños todos los militares son iguales, y los que vestían con la esvástica los recluyeron en Auschwitz), y encuentra refugio y relación paterno-filial con un soldado estadounidense, entrecruzándose esta trama con la de la madre checa del niño buscándolo por las diferentes residencias habilitadas para estos.

El aire que impregna “Los ángeles perdidos” no solo es europeo porque se rodara en Europa y el equipo procediera de este lado del Atlántico, estilísticamente es una película que entronca no solo con la estética neorrealista, sino también con su ética, al utilizar en parte de su metraje a actores no profesionales que estaban viviendo o reviviendo sus propias experiencias. Por otra parte, participa de los problemas que obsesionaban a los cineastas europeos de la época, baste recordar que es el año en que Rossellini rodó “Alemania año cero”, cruda y magnífica obra maestra protagonizada por un niño hundido en las ruinas de Berlín. “Los ángeles perdidos” no es tan amarga como “Alemania año cero”, que no deja ningún resquicio abierto a la esperanza, pero que no sea tan amarga como la película de Rossellini, no significa que sea una película blanda ni complaciente, Zinnemann impregna al espectador del miedo que sienten los niños, miedo a moverse, miedo a comer, miedo a reír o a jugar, miedo a hablar, miedo a la autoridad, un miedo tan básico y primario que algunos renunciarán a su identidad para salvar la vida, como el chico judío que adopta el nombre de un niño cristiano muerto y luego es incapaz de recordar el suyo verdadero, un miedo tan visceral que otros prefieren morir a caer en manos de un soldado, de cualquier soldado, vista el uniforme que vista. Y a través de su miedo, Zinnemann consigue que logremos atisbar parte del infierno que han debido atravesar.

Una película entrañable, de esas que ves y te acuerdas de ella para siempre. Un excelente trabajo de Zinnemann, absolutamente recomendable.

Cary Juant.

Visita el post de Los Ángeles Perdidos

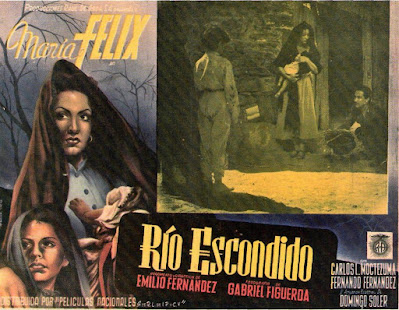

Río Escondido

12 de Febrero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

“Río Escondido” ocupa sin duda un lugar preponderante en la filmografía de Emilio "El indio" Fernández, uno de los mejores realizadores de la historia de la cinematografía mexicana y que logró transmitir a través de cada una de sus películas un testimonio patente de su manera de pensar y su visión del mundo, en este caso, mostró a la educación como la vía de superación de los lastres regionales. El director vuelve a las constantes que hicieran de él uno de los más calificados directores de Latinoamérica: La mujer protagonista, dispuesta a defender lo que considera justo; el patriotismo, en defensa de los más excelsos valores de su nación, México; y la lucha de clases, eterno mal de los pueblos latinoamericanos. El guion rinde homenaje a esas mujeres que, con un alto nivel de conciencia y compromiso social, contribuyeron al progreso de muchas comunidades que se hundían en la ignorancia y la miseria. La película, a pesar de que por momentos su “didactismo” se torna pueril y estúpido hasta lo risible, tiene un mensaje magnifico y conmovedor que no ha perdido para nada vigencia.

Cuenta con una ambientación primorosa, con un ritmo cadencioso y con una estupenda banda sonora que alcanza una cota sobresaliente cuando intervienen los coros “madrigalistas” de L. Sandi. Pero llama la atención, sobre todo, su excelente fotografía -casi excepcional- que proporciona máximo dramatismo a una intensa historia rural. La expresividad del blanco y negro, la elocuencia de los contrastes y la fuerza plástica del desgarro social se ponen al servicio de un argumento cargado de buenas intenciones y de voluntad ejemplar. El trabajo de interpretación de los actores está a la altura de las circunstancias y entre todos consiguen que la belleza de las imágenes trasmita al espectador la magia de lo intangible y el mensaje social.

Una pequeña joya de la cinematografía mexicana, llena de esperanza, amor, muerte e indignación. Concededle una oportunidad, pienso que vale la pena.

Cary Juant.

Visita el post de Río Escondido

Yo Creo en Ti

13 de Febrero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Cary Juant.

Visita el post de Yo Creo en Ti

La Rueda

17 de Febrero de 1923

Celebra con nosotros el centenario

Bueno, y después de estos preámbulos vamos a hablar un poco de esta obra de arte con mayúsculas. "La rueda” es una de las películas mudas por las que este que os habla siente una especial debilidad, y aunque es mucho menos conocida que “Napoleón”, no soy el único en sentir tanto aprecio por esta obra maestra: Akira Kurosawa lo cita en su autobiografía como uno de los primeros films que realmente le impresionaron en su juventud, el motivo que nos lleva a dos personas tan ilustres como Kurosawa y un servidor a tenerlo en tanta estima pienso que es bastante obvio: se trata de un film que, a partir de una historia de sentimientos llevados al límite, pretende explotar todas las posibilidades expresivas del cine, convirtiéndose en una recopilación de innovaciones y recursos imaginativos muy poco habituales por entonces. Su autor, Monsieur Gance, era un cineasta muy ambicioso que tenía muy claras las posibilidades del séptimo arte y no escatimó esfuerzos por evolucionar el medio, aplicando todo tipo de técnicas que contribuyeran a aprovechar al máximo el poder de la imagen, un director que tenía una absoluta pasión por el cine, sus películas son obras que destilan pasión en cada fotograma, en las que se nota que tras la cámara había un director que creía en el cine como forma de arte y que se proponía llevarlo a su máxima expresión.

El film está dividido claramente en dos partes. La primera, ambientada en la estación ferroviaria, destaca por su realismo, el color que impregna la pantalla es el negro, no solo el negro del carbón y el humo sino de la suciedad, en la pantalla aparecen continuamente mecanismos relacionados con el mundo ferroviario haciendo referencia al mundo industrial, la mecánica y el progreso, donde los personajes no son más que otras piezas dentro de esta enorme maquinaria que deben cumplir una función concreta, Gance nos sumerge hasta tal punto en ese escenario que llegamos a sentirnos parte de él, casi podemos olerlo incluso. La segunda parte en cambio está representada por el color contrario, el blanco de la nieve, y es el segmento más lírico, aquí es donde Gance se recrea más en la belleza de las imágenes y de la naturaleza. Si la primera parte se centra en el drama y los conflictos entre personajes, la segunda es más intimista y poética, tiene incluso algunos momentos que se dejan llevar tanto por ese tono lírico que directamente rozan lo naif.

En el apartado técnico, “La Rueda” es una de las películas más increíblemente innovadoras de su momento, el film es un auténtico festín para los historiadores de cine porque está rebosante de técnicas muy adelantadas a la época, como por ejemplo algunas secuencias montadas con cortes frenéticos: el accidente ferroviario del inicio, la escena en que Sisif está a punto de estrellar el tren en que viaja su hija..., normalmente se suele asociar este tipo de montaje a cineastas soviéticos como Serguei Eisenstein, pero el film de Gance es de 1923, dos años anteriores al debut de éste en “La Huelga” (1925), sin restar mérito a los formidables logros de esa generación de directores soviéticos, creo que Monsieur Gance merece con toda justicia un mayor reconocimiento por sus logros en este campo, la diferencia entre el enfoque que le daba Gance a esta técnica respecto a los rusos estriba en la idea que hay tras ella, los cineastas soviéticos veían el montaje como la forma más adecuada para transmitir una serie de ideas al público, Gance en cambio lo concebía más como una manera de jugar con el ritmo y darle al film una forma casi musical: crear una sinfonía visual.

Pero Gance es mucho más que un innovador, es un cineasta rebosante de ideas que nutre las siete horas de metraje con multitud de recursos de todo tipo, de forma que el resultado final es una maravilla visual: la composición cuidadísima de los planos, los travellings, la fotografía, la belleza formal de muchas de sus imágenes, el uso de sobreimpresiones… Gance agota todos los recursos posibles para explicar la película de la mejor manera posible, haciendo de “La Rueda” uno de los ejemplos por excelencia del poderío visual del cine mudo.

Una obra maravillosa, monumental. Una película brillante, poética e increíblemente avanzada para su época. Como dijo Jean Cocteau, hay cine antes y después que “La Rueda” como hay pintura antes y después que Picasso. Una grandiosa obra maestra, una película única.

Cary Juant.

Visita el post de La Rueda

The Grub Stake

18 de Febrero de 1923

Celebra con nosotros el centenario

Su guion trata sobre un turbio hombre de negocios que atrae a Nell y a su padre a Alaska para administrar una lavandería, donde él cobraría o proporcionaría todo el equipo y los suministros, pero la pareja tendría que compartir sus ganancias con él. Sin embargo, al llegar al estado del norte, encontró que su única oportunidad de negocios era trabajar en un salón de baile. Huir de la situación hacia la naturaleza le dio a Shipman la oportunidad de filmar el impresionante paisaje (en realidad está filmada en el Minnehaha Park cerca de Spokane, estado de Washington, pero es igual, está tan bien rodada que parece como si estuviésemos en Alaska) y actuar con sus muchas mascotas, incluido su oso. Desafortunadamente para ella, American Releasing Corporation, que actuaba como distribuidora de la película, quebró sin pagarle buena parte del dinero que le debían, esta fue la principal causa de la desaparición de su compañía cinematográfica, produjo, escribió y actuó en un corto más, pero sus días frente a la cámara habían terminado.

Una conmovedora y emocionante película llena de suspense, un western del norte romántico y conmovedor en la que se respira un profundo amor por la naturaleza y por la vida al aire libre. Una película independiente inusual para una época en la que el control de los canales de distribución por parte de los estudios dificultaba mucho la labor a los cineastas que intentaban ser independientes.

Cary Juant.

Visita el post de The Grub Stake

La Mansión de los Fury

18 de Febrero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Ver "la mansión de los Fury" es como sumergirse de cabeza en una novela romántica gótica victoriana, tiene todo lo que uno busca en este tipo de novelas: dos estrellas principales, Stewart Granger y Valerie Hobson en estado de gracia, acompañados de un glorioso color y un fantástico diseño de vestuario. La mansión es simplemente perfecta (Wootton Lodge, Staffordshire, Inglaterra), una poética estructura construida en piedra que durante el día está rodeada por un precioso paisaje, pero que por la noche es un lugar inquietante, con una atmósfera sumamente amenazadora, ideal para una historia repleta de pasiones, adulterios e instintos asesinos.

Maravilloso el elenco de actores, con actuaciones de primer nivel. Excelente Stewart Granger como el vengativo y obstinado Philip, enfermizamente obsesionado por la mansión. Fantástica también Valerie Hobson que poco después dejó el cine al casarse con John Profumo, por entonces ministro de Churchill, simplemente soberbia. Esta inquietante historia incluye un impresionante diseño de producción con atención a los detalles de época, un guion fantástico, una fotografía en color pastel muy hermosa que resalta aún más la maravillosa arquitectura gótica, una música muy evocadora y una dirección excelente por parte de Marc Allégret.

Una pequeña joya dentro del subgénero de los melodramas góticos. Una película llena de momentos de tensión que en ocasiones puede puede llegar a ser hasta escalofriantemente impactante, una película tenebrosa, oscura, con unas actuaciones excelentes y una fotografía y ambientación soberbias. Si os gustan este tipo de películas, no la dejéis pasar, vais a disfrutar de unos minutos de buen cine.

Cary Juant.

Visita el post de La Mansión de los Fury

en nuestro Blog.El Peregrino

19 de Febrero de 1923

Celebra con nosotros el centenario

Charles Chaplin vuelve a enfundarse en uno de sus papeles de pícaro que intenta sobrevivir, en este caso intentando que no le atrape la ley por estar fugado de prisión, aportando su vis vitalista, su talento físico, su gracia para la pantomima. Una historia con la que llegas a soltar carcajadas, con brillantes escenas cómicas como cuando tiene que dar el sermón haciendo de reverendo, o cuando tiene que vigilar a un ladrón que se ha colado en la casa. Todo esto junto es “El peregrino”, nada más que un cuento sobre un preso que se ha escapado y que hace lo que puede para no volver a la cárcel, hay muchas películas que van de esto, pero solo unas pocas llegan a lograr su objetivo, ya sea hacerte reír, llorar o dejarte pensativo.

Entre el elenco destaca el hermano mayor de Charles Chaplin, Sydney Chaplin, que tiene nada menos que tres papeles en el film, primero como el hombre que intenta fugarse con su novia y después como el maquinista del tren y como el padre del niño violento; Charles Reisner que da vida al ex compañero de celda de Chaplin, posteriormente fue director de cine; Dean Reisner, hijo de Charles Reissner, es el niño travieso, con el paso del tiempo se convirtió en director y guionista, en 1949 obtuvo un Oscar por dirigir “Bill and Coo” (1948), largometraje con un elenco de pájaros reales, disfrazados de humanos, actuando en el set de filmación más pequeño del mundo, posteriormente participó en el guion de varios films de Clint Eastwood, como es el caso de “Escalofrío en la noche (Play Misty for Me)”, o el de “Harry el sucio (Dirty Harry)”, también escribió el guion de la exitosa serie televisiva “Hombre Rico, Hombre Pobre”. Después tenemos como sheriff al actor fetiche de Chaplin, Henry Bergman, normalmente haciendo de villano gracias a su enorme físico, en 1916 Bergman comenzó su relación con Chaplin, actuando en numerosos de sus films durante el resto de su carrera y llegando incluso a trabajar como asistente de Chaplin, la última actuación de Bergman en el cine fue en “Tiempos modernos” como dueño de un restaurante, y su último trabajo detrás de la cámara fue en “El gran dictador”, en 1940.

Esta película no es de las más destacadas de el bueno de Charlot, pero, sin ser una de sus mejores obras, siempre consigue hacerte pasar un buen rato y que te enamores de su personaje, cuando todo termina uno se queda con más ganas de Charlot y sus líos particulares. Cien por ciento recomendable, pasen y vean, la diversión está asegurada.

Cary Juant.

Visita el post de El Peregrino

El Prisionero de Parma

21 de Febrero de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Pocos cineastas han querido acercarse a esta obra maestra de la literatura francesa que es “La Chartreuse de Parme”, escrita por Stendhal en 1838 y publicada en 1839, demasiada densa, con demasiados personajes y subtramas, la novela es un auténtico reto de adaptación, sobre todo porque su respeto requeriría de un presupuesto absolutamente astronómico. Sin embargo, el productor André Paulvé, que trabajaba desde hace un tiempo con el director Christian-Jaque, decide aceptar el reto y encarga esta adaptación al escritor Pierre Véry. Para conseguir que la película tuviese una duración de menos de tres horas y mantener el presupuesto dentro de unos límites razonables, se decide obviar todo el comienzo de la novela contando la infancia de Fabrice Del Dongo y su posterior compromiso con Napoleón, centrándose en una trama más sentimental, sin embargo, a pesar de estos cambios respecto a la novela original, la película logra deslizar algunas ideas muy interesantes que están en consonancia con la mentalidad de la posguerra: evoca la tiranía, la voluntad del pueblo de rebelarse contra las decisiones arbitrarias y la necesidad de celebrar el amor y la libertad como virtudes cardinales. Si excluimos, por lo tanto, este deseo de simplificar el tema y adaptarlo a los tiempos, “El prisionero de parma” sigue siendo una impresionante coproducción perfectamente dirigida por un Christian-Jaque en el apogeo de su carrera.

El film cuenta con una estupenda escenografía, ambientes cuidados, fantásticos interiores, una magnífica trama donde los amores y las pasiones, las bajezas y la grandeza humana, fluyen a borbotones. Resulta envolvente e irresistible, al final, es fácil sentir que uno ha tenido el privilegio de conocer, aunque sea parcialmente, una de las más bellas y sólidas historias que nos haya brindado la literatura francesa y que cuenta con una serie de personajes absolutamente memorables: uno se enamora fácilmente de la duquesa, Gina de Sanseverina (María Casares); te conmueve profundamente Clelia Conti, la sensible hija del gobernador, muy bien interpretada por Renée Faure (en aquellos años, la esposa del director); te llega al alma la dignidad del marqués Crescenzi (Claudio Gora); te despiertan encontradas sensaciones el guardia Grillo (Louis Seigner), con ese debatirse entre el bien y el mal… y por supuesto, sientes mucho aprecio por Fabrice (Fabrizio) Del Dongo, el joven seminarista de 23 años al que Gérard Philipe representa magníficamente, Gérard Philipe está perfecto en su papel, pero también hay que decir que está dominado en gran medida por el increíble carisma de la gran María Casares.

Un director, Christian-Jaque, que cuida los encuadres, ofrece interesantes ángulos y demuestra un agudo manejo del espacio, ofreciéndonos una realización fluida y dinámica que evita el aburrimiento del espectador, preciosos decorados, magnífica fotografía a cargo de Nicolas Hayer y Romolo Garroni, una hermosa música de Renzo Rossellini… Un gran espectáculo que disfrutó en su momento de un formidable éxito, consiguió terminar su carrera en el segundo puesto de la taquilla francesa de 1948 con más de 6 millones de espectadores, lo que convirtió a Gérard Philipe en una de las grandes estrellas del momento.

Cary Juant.

Visita el post de El Prisionero de Parma

The Hill Park Mystery

25 de Febrero de 1923

Celebra con nosotros el centenario

La película tiene todos los ingredientes que necesita este peculiar género cinematográfico, es decir, un crimen misterioso y sin resolver, una mujer enigmática y muchos malentendidos. Sandberg manejó estos elementos fílmicos de una manera muy efectiva, logrando un trabajo muy entretenido y divertido. Sin duda es una película inofensiva y bastante predecible, pero al mismo tiempo un simple y estupendo entretenimiento que cumple con creces con lo que pretende, un entretenimiento que hace exactamente lo que promete hacer, nos prometieron 75 minutos de misterio y humor y eso es justo lo que recibimos. No hay nada especialmente intenso, solo las aventuras excéntricas de un reportero que definitivamente necesita de unas buenas vacaciones. Ligera, divertida y refrescante, como un helado de limón en un día caluroso.

En cuanto al misterio… Bueno, los espectadores que hayan visto algunas de sus imágenes probablemente podrán adivinar el final, pero llegar hasta allí es toda una diversión. Ah… y como no mencionar esos famosos trajes de baño que fueron centrales en la campaña publicitaria de “Nedbrudte Nerver”… la verdad es que los tan cacareados trajes de baño no defraudan. Una pequeña historia cínicamente alegre con un guion muy bien escrito, unos intertítulos divertídisimos con muchos chistes visuales y unas excelentes interpretaciones, Gorm Schmidt está fantástico como el intrépido Erik, una pena que su carrera solo durase hasta el final del cine mudo, Olga Belajeff es la hermosa Joan y está encantadora, nuevamente otra víctima más del sonido, apareció en películas italianas, danesas y alemanas.

Cary Juant.

La Ciudad Desnuda

3 de Marzo de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

En el caso de Jules Dassin, una de las películas más interesantes de su etapa americana es sin duda “La ciudad desnuda”, argumentalmente no tiene nada especial: Jean Dexter, una joven modelo es asesinada en la ciudad de Nueva York y el veterano detective Dan Muldoon se encarga del caso junto al aún inexperto Jimmy Halloran, lo interesante está en que Dassin propone un tratamiento casi documental a la historia, Dassin opta por despojar a la historia de artificios y contarla tal cual con el máximo realismo posible, para ello su equipo de filmación hizo algo que por entonces era todavía muy raro: rodar la película en exteriores, en las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York. Como se trataba de una práctica poco habitual, el rodaje implicaba diversos problemas como desenvolverse con la luz natural a la hora de fotografiar el film sin ayuda de focos (dificultad que consiguió solventar el director de fotografía William H. Daniels con tan magníficos resultados que le reportaron un Oscar) o rodar con los actores sin que la gente se diera cuenta de la presencia de las cámaras (para ello utilizaron todo tipo de artimañas como esconder las cámaras mientras rodaban o contratar a malabaristas y artistas callejeros para que llamaran la atención de la gente mientras el equipo rodaba una escena).

Otro elemento fundamental que contribuye a fomentar su realismo es la voz en off de un narrador (interpretada por Mark Hellinger, productor del film), que describe la vida cotidiana de Nueva York y sus pequeños detalles del día a día, porque más que una historia criminal, “La ciudad desnuda” es un homenaje a la ciudad de Nueva York y sus habitantes. El argumento tiene poco peso en comparación con el marco en el que se desarrolla, es más, el verdadero argumento es el marco, esa ciudad impresionante, hermosa y terrible a un tiempo, que encarna la vida y la muerte de los que la habitan. Nueva York es la estrella del filme, la diva, y está tan maravillosamente fotografiada por William Daniels como lo estaría cualquier estrella femenina (de hecho Daniels era el director de fotografía predilecto de Greta Garbo, que estipulaba su presencia obligatoria en las películas en las que intervenía). La ciudad es la protagonista, pero cumple el rol de la mujer fatal, atractiva y destructora, capaz de engullir a los que la frecuentan, revelando así su cara más siniestra, aspecto que Dassin mantendrá en sus posteriores realizaciones como "Mercado de ladrones", "Noche en la ciudad" y "Rififí" (sus mejores obras, en las que las ciudades cumplen el mismo papel que en el presente filme).

Otra maravilla de Dassin, un genio del cine negro y policíaco. Lo que hace éste hombre se llama talento, talento para mezclar grandes escenas de acción con ironía, grandes interpretaciones, ritmo, una historia sin cabos sueltos... en fin que es todo un placer disfrutar de películas así, pienso que ningún buen aficionado al cine que se precie debería perdérsela.

Cary Juant.

Visita el post de La Ciudad Desnuda

Nunca la Olvidaré

9 de Marzo de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Basada en las memorias de Kathryn Forbes, Kathryn Hanson en la película, novela que primero había sido adaptada para el teatro de Broadway por John van Druten, nos habla de lo vivido, de lo cotidiano, de lo que le sucede a una familia de inmigrantes noruegos, cuyos hijos nacieron en EEUU y que llegaron allí buscando el sueño americano como esperanza de una nueva vida.

Después de ser testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el director George Stevens regresó al mundo del cine de ficción con una película de una sensibilidad extrema en la que la mesa es el lugar de reunión no solo para la lectura, en tiempos donde todavía ni la radio ni la televisión ni la informática había irrumpido en los hogares, sino también el lugar de reunión con otros miembros de la familia donde se cuentan confidencias, discuten o se alcanzan acuerdos, la mesa es el lugar donde se come o donde se toma el café, un ritual donde todavía no pueden participar los hijos, como niños que son, hasta que no sean personas maduras. Kathryn va contando distintas anécdotas donde su madre, con gran sentido común, está siempre en el centro. El hogar es el mundo que ella mejor conoce, y tardará en darse cuenta de que también es su fuente de inspiración. A la vez va presentando a otros miembros de su familia: su padre, sus tres hermanos, el cascarrabias y entrañable tío Chris (Oscar Homolka), y sus tres tías… Todos con sus personalidades definidas y protagonistas de alguna anécdota que sirve de aprendizaje. Así entre recuerdos Kathryn se va haciendo mayor, pero también se forma como escritora, encuentra qué es lo que quiere contar. Con cada uno de ellos Kathryn va recibiendo lecciones de vida: sobre las relaciones, sobre la muerte, sobre hacerse mayor, sobre las responsabilidades, sobre los sueños, sobre los deseos, sobre las frustraciones cotidianas… Pero siempre protegida por la gran personalidad de la madre, una mujer sencilla, pero con una inteligencia emocional que le permite tirar de todos los miembros de la familia.

Cary Juant.

Visita el post de Nunca la Olvidaré

Niñera Moderna

10 de Marzo de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Su premisa argumental es, aparentemente, sencilla, pues, como ya hemos comentado, trata sobre un matrimonio con tres hijos que necesita contratar a alguien que se haga cargo de estos, este socorrido punto de partida, no solo deriva en una desternillante historia, sino en una perfecta excusa para la reflexión, por ejemplo para cuestionar el cotilleo o el chismorreo, o la amenaza que supone la gente brillante para los mediocres. Todo esto viene servido con un ritmo perfecto que no da tregua, y no es necesario para ello ningún tipo de aparatosidad extra, sino un guion brillantísimo y milimétrico con una serie de diálogos francamente memorables.

Punto aparte merecen las sobresalientes actuaciones. Por un lado tenemos a Clifton Webb como el extraño, malhumorado, educado, estricto y brillante Lynn Belvedere, que tanto sabe hacer yoga como ejercer con sapiencia múltiples labores auto tildándose de genio, sobresale por su hieratismo y solemnidad cuasi-marcial, aportando un personaje chocante en su amanerado proceder. Su némesis es Richard Haydn como Clarence que vive con su madre (Grayce Hampton), anciana en silla de ruedas que tiene a la empleada doméstica obligada a empujarla a la mejor ventana disponible para poder usar sus binoculares para espiar a los vecinos, está fantástico como chismoso amante de las flores que pasa su tiempo levantando muestras de polen de los jardines de sus vecinos y poniendo el ojo en casa ajena con su extraordinaria lupa. Estupendos también Maureen O’Hara y Robert Young como esa pareja en aprietos, preparada para ver un nuevo descubrimiento cada día.

Un verdadero prodigio que, aunque no figura entre los listados de títulos más destacados del género, está a la altura de los mejores. Sencillamente deliciosa desde el comienzo hasta el final, nos demuestra que en una hora y veinte minutos da tiempo más que de sobra, para dibujar y retratar con total solvencia y brillantez a cuantos personajes se pasean por su metraje. Magnífica, la diversión está garantizada.

Cary Juant.

Visita el post de Niñera Moderna

El Reloj Asesino

18 de Marzo de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Farrow, papá de Mia, construye un excelente thriller con altas dosis de enfermiza psicología humana y empresarial y donde la atención de los espectadores se mantiene en todo momento en su punto más álgido. Sobresale por la potente intriga que compone y por la buena definición de los personajes, los diálogos son vigorosos, la trama perfectamente hilada y los tiempos correctos, además no faltan acertados toques de humor que se suman oportunamente al tono general sombrío del relato. Todo ello aderezado con una excelente fotografía en blanco y negro, obra de Daniel L. Fapp y John F. Seitz, que trabajaron juntos o por separado con directores tan prestigiosos como Mitchell Leisen o Billy Wilder, el trabajo de fotografía e iluminación es fantástico, consiguiendo envolver a los personajes y al propio espectador en una atmósfera oscura y agobiante. Su magnífica labor, unida a la que realizó LeRoy Stone, responsable del montaje, dan a este film gran parte de su identidad, contribuyendo a potenciar la atmósfera que necesita.

Charles Laughton, actor causante de que mi diccionario de adjetivos calificativos (todos positivos, por supuesto) haya quedado hecho unos zorros de tanto usarlo, y que aquí, pues que queréis que os diga, pues que ¡lo ha vuelto a conseguir!, el puede y le mete una goleada a cualquier película y a cualquier personaje, le da igual un cura que un pirata, un empresario que un abogado o un miedoso echándole arrestos a la cosa, una película donde intervenga Charles Laughton es sinónimo de eclipse solar, lunar, marciano o lo que vosotros queráis, las demás “stars” palidecen. Es el caso de Ray Milland estando francamente bien, hay que reconocer que borda su papel, o el de Maureen O,Sullivan profesional y digna, o incluso el de la extraordinaria Elsa Lanchaster, actriz que redescubro en positivo en cada película suya que repaso, pero Laughton es punto y aparte con exclamación, negrita y redondilla.

Excelente película que te atrapa de principio a fin. Básicamente el cine es contar historias reales o de ficción, cuando una de esas historias, no importa el género, te atrapa y te lleva a que el tiempo se te escurra como agua entre los dedos y no mires ni una vez el reloj, es porque estamos ante una película muy bien contada y con una buena dirección, actuaciones, desarrollo y trama, y justamente, centrándonos en la trama, es perfecta, sin un sólo fallo. Vale la pena tomarse un tiempo libre para deleitarse con esta joyita a la cual el tiempo no le ha hecho mella. Recomendable totalmente.

Cary Juant.

Visita el post de El Reloj Asesino

Los Blandings ya Tienen Casa

25 de Marzo de 1948

Celebra con nosotros el 75 aniversario

Nunca me cansaré de repetir que el cine clásico americano es irrepetible, cualquier tema que quiera tratar el cine actual es casi seguro que ya fue tratado, mucho más inteligentemente y con más estilo, por alguna cinta clásica. El film del que tengo el honor de hablar hoy es una de esas joyas atemporales que con tanta profusión producía la Meca del Cine en los viejos buenos tiempos, una película que a pesar de haberse estrenado hace la friolera de setenta y cinco años, conserva toda su gracia y frescura, una de esas películas que podrías ver semana tras semana y siempre continuarías queriendo volver a verla. Un genial como siempre Cary Grant nos enseña los apuros que pasa un directivo de empresa cuando su mujer quiere realizar unos cambios en su pequeño apartamento de Manhatan, la idea lo lleva a adquirir una casa en el campo, pero los problemas vienen cuando lo primero que tienen que hacer es tirar lo que han comprado para poder vivir allí. La película nos enseña paso por paso la construcción de la nueva casa, el papeleo, los permisos, las minutas de los albañiles, igual que ahora, o ahora peor incluso… En fin, apuros que el Sr. Blandings tiene que ir solventando a costa de dólares y más dólares.

Todo en “Los Blandings ya tienen casa” está perfectamente encajado, desde ese comienzo en el pequeño apartamento de Manhatan donde los Blandings (marido, mujer, dos hijas, cocinera y periquito) hacen auténticas cabriolas para cruzar las habitaciones como si de una película de Indiana Jones se tratase, la escena del matrimonio en el diminuto lavabo intentando afeitarse él y arreglarse ella, es una auténtica joya del cine mudo. Esto sirve para poner al espectador en el contexto que necesita para comprender por qué Mr. Blandings se embarcará en comprar una amplia casa y reconstruirla al precio que sea. El resto es una sucesión de gags a toda velocidad, escritos y coreografiados con tal modernidad que podríamos decir que es una adelantada a su tiempo. Un ejemplo es el gag en el que la esposa comienza a enumerar a los pintores todos los tonos de pintura que desea, no desvelaré como se cierra, pero es lo más cercano a un chiste de esos que cuentas en el bar y tienes el éxito asegurado. Porque de eso se trata esta película, un chiste tras otro a cual más logrado y eso es lo más extraño porque una sucesión de gags no hacen una película, aún menos en los años 40, pero resulta que todo funciona como un reloj suizo, enmarcado en el contexto de un Cary Grant que comienza a perder los papeles a medida que avanza la película, incapaz de reconocer sus errores y viendo fantasmas en todos lados (incluso en la fidelidad de su propia esposa). La comicidad de la cinta no decae en ningún momento, logrando mantener la sonrisa en el rostro del espectador durante todo el metraje, llegando incluso a provocarle verdaderos ataques de hilaridad en algunos pasajes.

Así pues, pasen, pasen ustedes, pasen y vean. Si estáis pensando en construiros un chalé, a lo mejor os conviene conocer a los Blandings, lo que sí puedo aseguraros es que lo pasaréis en grande con las desventuras inmobiliarias del nunca suficientemente admirado Cary Grant, uno de los más grandes entre los grandes.

Cary Juant.

Visita el post de Los Blandings ya Tienen Casa

Almas en Venta

27 de Marzo de 1923

Celebra con nosotros el centenario

En 1923 Hollywood necesitaba más que nunca una película como “Almas en venta” para darse un lavado de imagen. Los recientes escándalos relacionados con el caso Arbuckle o la célebre muerte de Wallace Reid a causa de sus problemas con las drogas provocaron que Hollywood fuera visto como una especie de Sodoma y Gomorra donde los excesos estaban a la orden del día, dando munición de sobras a todos los “lobbies” que veían el cine como una influencia perjudicial. Aquí entró entonces en escena el célebre (en su época al menos) escritor Rupert Hughes, tío de un tal Howard que quizá os sea familiar, que decidió adaptar a la gran pantalla una novela que había escrito bajo el título de “Souls for Sale” (1923). La película era la clásica historia de una chica humilde (la cual por algún extraño motivo se llama Remember) que llega a Hollywood como una completa desconocida y consigue convertirse en una estrella, como es de esperar, Remember consigue dos pretendientes que están enamorados de ella, un director y un actor que parece modelado a partir de Rodolfo Valentino. Pero, oh desgracia, resulta que ella está ya casada con un hombre al que abandonó en un impulso afortunado, puesto que se trata de una especie de Barbazul que se dedica a matar a sus esposas, y teme que si la verdad sale a la luz el escándalo acabaría con su carrera.

Uno de los granes alicientes de la película son las numerosas escenas que muestran Hollywood por dentro, incluyendo una serie de cameos interesantísimos en los que podemos ver en acción a Erich von Stroheim dirigiendo “Avaricia” (1924), a Charles Chaplin en su rol de director sin su famosa caracterización y otros grandes cineastas de la época en mitad de sus rodajes como Fred Niblo y Marshall Neilan, lo cual constituye un enorme interés histórico (eso sin olvidar innumerables cameos de estrellas como Zasu Pitts). Es cierto que estos elementos no están muy bien integrados en la trama, y que más bien parece que el director nos esté llevando en un tour por varios estudios de Hollywood para deslumbrarnos con algunos de sus nombres más remarcables pero para el amante de la era muda sigue siendo un material valiosísimo, además de mostrarnos en diversos momentos cómo eran los rodajes en esos años.

Una película divertida, original y atractiva que ofrece un precioso viaje de regreso al Hollywood de los años 20. Una película muy bien realizada y entretenida, aunque seguramente tenga más valor como curiosidad histórica que por sus cualidades cinematográficas, que también las tiene sin duda. El trabajo de Hughes tras la cámara es muy bueno, aunque quizás lo absurdo en ciertos momentos de su argumento le pasa factura a la película, especialmente en un desenlace totalmente desatado en que tenemos un gigantesco (y peligroso) ventilador en marcha que indudablemente acabará matando a alguien, un incendio de todo un escenario que el director decide aprovechar para la película poniendo en peligro a sus cámaras y un final delirante del que por supuesto no vamos a hablar.

Una mezcla de humor, drama, y elementos de suspense realmente digna de verse. Los cinéfilos y cualquier persona interesada en la historia de Hollywood seguro que encontraréis muchos elementos con los que disfrutar de esta interesante película. Así que poneos cómodos, sentaos en vuestra butaca favorita y disfrutadla.

Cary Juant.

Visita el post de Almas en Venta

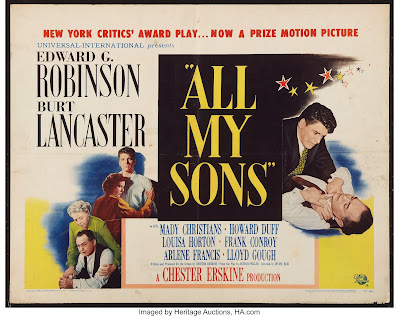

El melodrama y la tragedia se confunden en esta obra cinematográfica de gran madurez, desarrollada en un creciente ambiente de intriga, que va revelando progresivamente diversos secretos ocultos. Reis solía escoger bien sus guiones y consigue una densidad y una complejidad fantástica, a través de una historia llena de matices y diferentes lecturas, ofreciéndonos una sugestiva película a la que quizás le cuesta un poco arrancar, todo parece envuelto en una nebulosa hasta que aparece el personaje de George, hijo del socio de Robinson, Herbert, entonces las emociones se desatan, con unos diálogos incisivos, que tienen su zenit en la cena explosiva, y entonces la madeja se empieza a desenredar y se comienza a reflexionar sobre temas como la ambición desmedida, la amoralidad, la amistad, los valores familiares, el sentido de la responsabilidad, el tormento por la culpa ajena, el desengaño, la hipocresía, la mentira o la redención. Todo ello abordado con intensidad dramática, dosificando la información para que el espectador sepa lo mismo que el desconcertado y angustiado Chris, un como siempre excelente Burt Lancaster. La obra resulta una metáfora sobre el capitalismo en su peor versión, en su vertiente de avaricia descontrolada, donde todo vale para obtener más y más, adquiriendo dimensión de un retrato deprimente de la Condición Humana, donde pisotear al que sea es posible para tener más y más, autoengañándose falazmente sobre un supuesto patriotismo e incluso llevándose vidas por delante, es una denuncia a una sociedad que retuerce unos valores éticos a su antojo, una sociedad egoísta, despreocupada, arrogante, que pretendía lanzarse a la felicidad artificiosa sin mirar atrás a sus errores.

Edward G. Robinson es el alma del film, con una actuación sobresaliente, con carisma, fuerza, ímpetu, garra, derrochando empatía, con un lenguaje gestual soberbio, con esa media sonrisa descriptiva, pero dejando entrever grietas, maravilloso. Burt Lancaster queda muy ensombrecido por el Titán Robinson, aún así deja traslucir su brío y personalidad. Mady Christians borda su rol de madre hastiada que intenta vivir una artificiosa felicidad familiar, fantástica. Louisa Horton, una actriz que se prodigó muy poco en el cine y, por cierto, esposa del director George Roy Hill, resulta tal vez algo “blandita” en su crucial papel de navegar entre dos aguas, correcta sin más.

Magnifica, tensa y emocionante película, no dejéis escapar este espléndido melodrama, vale y muy mucho la pena.

Cary Juant.

Visita el post de Todos Eran Mis Hijos

Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y después de haber abandonado su servicio en la Marina, John Ford había rescatado a su productora Argosy Pictures para gozar de mayor independencia y dar rienda suelta a proyectos más personales como su acariciado sueño de rodar la historia irlandesa de “El hombre tranquilo”. Después de rodar una última película para el productor Darryl F. Zanuck, el director se centró en sacar adelante “El fugitivo”, una adaptación del libro de Graham Greene “El poder y la gloria”, sin embargo, su nueva película pareció no gustar a nadie, ni siquiera a un airado Greene, y tras el fracaso comercial de la cinta, la independencia artística de Ford salió volando por la ventana, viéndose obligado a volver durante unos años al género en el que no solía fallar, el western. “Fort Apache” se convirtió en la primera parte de una no intencionada trilogía conocida como "la trilogía de la caballería", en la que el director norteamericano se centró en películas del Oeste con la caballería y los casacas azules como protagonistas, la idea de Ford era retratar la vida dentro de un fuerte militar de la época, una aproximación bastante inusual para la época. Como punto de partida se tomó una historieta titulada “Massacre”, escrita por James Warner Bellah, para el guion Ford contó con el crítico de cine Frank S. Nugent, a quien pidió que se documentara previamente antes de comenzarlo a escribir.

La cinta, como es habitual en su director, está rodada con un tono lírico, casi poético, con una composición de las escenas muy cuidada, otra de las señas de identidad del cine de Ford, como las tomas iniciales con la diligencia avanzando por Monument Valley o los planos finales en el combate contra los indios, por citar sólo dos ejemplos. Pero donde Ford se deleita rodando, al margen de las grandiosas tomas exteriores en Monument Valley, es en la vida de los soldados en el fuerte, Ford recrea con mimo y mucho cariño la vida cuartelaría en la frontera, con su compañerismo, la complicada vida familiar, el entreno de los reclutas, los primeros amores, los cortejos, sus bailes, el clasismo existente, los miedos de las mujeres al marchar los maridos, esto expuesto con gran fluidez narrativa, con gusto por el detalle, entrelazado con fenomenal equilibrio, con enorme dominio de las actuaciones para transmitir sobre todo a través de miradas y gestos que hablan más que las palabras, provocando un tremendo caudal de expresividad, una narración salpicada de humor fresco que acentúa la humanidad de unos personajes delineados de modo fascinante, poniendo en valor además el papel de la mujer como eje vertebrador de la familia, con féminas de fuerte carácter que no son manipuladas, que tienen su arraigada personalidad.

En la película, tras su fachada patriotera, queda una dura crítica a los gerifaltes que mangonean a su antojo a sus subalternos, al egoísmo de los “mandamases” que manipulan a inocentes para su “gloria” personal, arremete Ford contra el racismo, contra el despotismo, contra la corrupción moral, contra la soberbia, loa el compañerismo, el razonamiento, el sentido del deber, el sacrificio por el compañero. Asimismo es reseñable la visión noble hacia las tribus indias, algo novedoso, pues hasta entonces en el cine eran vistos como simples malos malísimos, hace un retrato digno de los indios, alaba su sentido del honor, sus ansias de libertad y de no ser vejados, les da motivaciones razonables para su comportamiento, contraponiéndolo a la sinrazón del Teniente Coronel Thursday.

“Fort Apache” es todo lo que nos gusta de nuestro admirado John Ford: la aventura, los combates, las galopadas a toque de corneta, los carromatos siempre a punto de derrape, Monument Valley, la violencia justa, el valor necesario, el sentido del honor y el del humor, los mismos secundarios de siempre, tan excelentes como siempre, el hombre tranquilo (John Wayne) a quien ningún director le sacó tanto partido, los primeros planos, ese segundo justo que la cámara se detiene sobre un rostro para retratar un sentimiento, la familia con lo que conlleva y por encima de todo, su capacidad para filmar la naturaleza humana. Una película simplemente perfecta, una extraordinaria obra maestra.

Cary Juant.

Visita el post de Fort Apache

Celebra con nosotros el centenario

La película más famosa de Harold Lloyd, “El hombre mosca”, no nació para ser plasmada tal y como la conocemos hoy día. La idea principal con la que partía la historia se centraba en Bill Strothers, un actor famoso por su don de escalar edificios y que en Los Ángeles era conocido como “la araña humana”. Fue tal la admiración de Lloyd por su espectáculo que, cuenta la leyenda, lo esperó en el tejado de un edificio para que participara con él en la película. El show de ese ascenso tan espectacular era simplemente la idea. El resto de elementos, entramados y demás se fueron creando y añadiendo a posteriori. Porque en sí esa es la intención principal de “El hombre mosca”: el sueño americano, ascender en el trabajo, lograr los objetivos, conseguir los propósitos, todo lo concerniente a alcanzar lo que uno desea y así comienza el periplo de nuestro protagonista, sin ir más lejos todo empieza con Lloyd dejando a la familia y a la novia para ir a la gran ciudad a conseguir un empleo estable y así poder casarse con su prometida.

Harold aparece como siempre con sus inseparables gafas de carey y su clásico sombrero Canotier, en un personaje que hace que el espectador se identifique inmediatamente con él. Lloyd nos deleita con increíbles y espectaculares acrobacias, llenas de maravillosos gags visuales, siempre utilizando el ingenio para solucionar algo, marcando el ritmo con la precisión de un relojero, distintivo de lo que fue su cine, de este incansable artesano al que le interesaba mucho como reaccionaria el público, él fue el que se inventó los pases de prueba para ver qué acogida tenía su película antes de su estreno, para montarla y mejorarla ya que eso formaba parte del proceso de depuración y refinamiento a la hora de acabar sus películas, quería que fuesen perfectas, hasta tal punto que su temeridad a la hora de rodar, le había provocado tener la mano tullida por un accidente que le costó el dedo pulgar y el índice de la mano derecha. Harold Lloyd era, un osado perfeccionista, no descuidaba nada, incluso hasta los intertítulos tienen su gracia en está película.

A parte de ser un trabajo de gran comicidad, la película no deja de ser una especie de crítica por conseguir el éxito rápidamente en los Estados Unidos de los años 20, y contiene uno de los momentos icónicos de la historia del cine, cuando Lloyd cuelga en el vacío de las manecillas del reloj del alto edificio de los almacenes De Vore en los que trabaja, dando lugar a una secuencia absolutamente memorable en la que combina muy inteligentemente planos arriesgados de verdad con trucajes y efectos ópticos. La mayoría de los planos cercanos de Lloyd se rodaron en la azotea del estudio de Hal Roach sobre un pequeño decorado que se construyó simulando la fachada de un rascacielos, para los largos planos generales rodados en un rascacielos de verdad se recurrió a Strother, que interpretaba las escenas en lugar de Lloyd. Toda la secuencia está admirablemente dirigida y planificada para dosificar los gags y el suspense, en cada piso Lloyd se encuentra con un peligro diferente que se va intensificando a medida que llega más alto, los gags se suceden unos tras otros sin parar, dando lugar a momentos sublimes de angustioso suspense, que te logra mantener en vilo, entre risas hasta casi el último plano final de la cinta.

Con la posible excepción de John Wayne, ningún actor fue más sinónimo del género western durante la segunda mitad del siglo XX que Clint Eastwood. El joven actor había llegado a Hollywood desde la Bahía de San Francisco a principios de los 50, y gracias a su estatura de 1,93 m y su buena apariencia, firmó un contrato de 100 dólares a la semana en la Universal, donde rápidamente se puso a trabajar en una serie de películas de serie B, antes de que se le pudieran quitar las ganas de seguir con su carrera de actor, fue salvado por el western, un género que parecía haber sido creado a su medida. Aunque allá por 1959 ya había aparecido en en más de una docena de papeles a menudo no acreditados, la carrera de Eastwood se salvó cuando fue elegido ese año para el papel de Rowdy Yates en la exitosa serie de televisión “Rawhide”, cuando la serie iba a finalizar, le ofrecieron el papel principal en “Por un puñado de dólares”, el espagueti western de Sergio Leone de 1964, Eastwood no sabía nada sobre Leone, y lo cierto es que no había mucho que saber por aquel entonces, pero se arriesgó y voló a España para rodar la primera entrega de lo que se convertiría en una mítica trilogía del Hombre sin nombre, que triunfó a nivel internacional tras completarse con “La muerte tenía un precio” (1965) y “El bueno, el feo y el malo” (1966), convirtiendo a Eastwood en una superestrella mundial de la noche a la mañana. Posteriormente fue animado por su recurrente director y mentor Don Siegel a probar a ponerse detrás de la cámara, finalmente en 1971 consiguió su oportunidad con “Escalofrío en la noche”, una interesante intriga deudora a partes iguales de Hitchcock y Siegel. Todo esto no nos lleva a “Infierno de cobardes” (1973), una fantástica película frecuentemente pasada por alto y que sobresale como una “rara avis” en el largo recorrido de la filmografía de Eastwood.

El film es un western que se apoya en elementos de drama, thriller y terror. El comportamiento del jinete solitario, al que llaman "Forastero", es extraño desde el principio, muestra una habilidad en el dominio de las armas, una capacidad de anticipación y una rapidez de respuesta, casi sobrehumanas, habla con un laconismo inusual, responde con arrogancia y desprecio, exige más de lo que corresponde, ofende y humilla, maltrata y abusa de las personas, seduce a las mujeres. El comportamiento de los lugareños, condicionado por la cobardía y la indignidad, de modo parecido a lo que sucede en "Solo ante el peligro", no se ajusta a pautas regulares, normales, naturales; aceptan humillaciones, ofensas y maltratos, se dejan llevar sin conocer al jinete, sin entenderlo y sin cuestionarlo, su actitud es pasiva incluso cuando les reclama cosas tan excéntricas como pintar las casas de rojo o cambiar el nombre del poblado (Infierno por Lago). El uso de la violencia se despliega en un “crescendo” brioso, administrado con habilidad y eficacia, la atmósfera se torna infernal, perversa, apocalíptica. Clint Mata, bebe y hace lo que le da la gana porque los miserables habitantes de ese pueblucho se lo merecen, así de claro, eso sí, la idea de coherencia no va a abandonar la película, todo tiene un porqué, el misterioso protagonista no nos da un solo dato sobre él, no hace falta, somos nosotros representados en nuestro lado mas animal y salvaje, que haríamos si fuésemos dioses omnipotentes y pudiéramos actuar sobre gente tan despreciable, seguramente lo mismo, y nuestro particular ángel exterminador actúa bajo la piel del soberano del western de la segunda mitad del siglo XX, y nadie es mas chulo que nuestro querido Clint, nadie intimida más, nadie es más rápido con el revólver, ni suelta mejor una frase lapidaria.

Suspense de tintes sobrenaturales que roza el terror psicológico, con diálogos mordaces y cargados de humor negro y una ensoñadora música de Dee Barton, todo ello coronado con un nocturno duelo final mítico, entre sombras y el fulgor de las llamas, y engarzado en un Oeste degenerado y desencantado. Un maravilloso ejemplo de cine de calidad del oeste, interesante, entretenido, absorbente… Un "western" absolutamente recomendable.

Frank Capra fue uno de los directores que quizás más contribuyó a levantar el ánimo de la población norteamericana en momentos tan difíciles como los que siguieron a la profunda crisis económica iniciada en 1929 con el desplome de la bolsa, maravillas como “Sucedió una noche (It happend one night), “Vive como quieras (You can´t take it with you)”o “El secreto de vivir (Mr. Deeds goes to town)” lograban arrebatar una sonrisa al espectador en momentos difíciles, a la vez que lanzaban un mensaje de esperanza. Pero llegó la II Guerra Mundial y con ella uno de los momentos más críticos para la carrera de Capra, tras el horror del conflicto bélico el público ya no podía congeniar tanto con su cine populista, y por otro lado su búsqueda de la independencia le dio más problemas de los que tenía cuando estaba bajo contrato en Columbia, tras el estrepitoso fracaso que –aunque hoy día parezca incomprensible- vivió esa inmortal obra maestra que es “¡Que bello es vivir! (1946)”, Frank Capra acometió la que sería última película de su propia firma productora -Liberty Films- a partir de una adaptación de la obra teatral de Howard Lindsay y Russel Crowe que había obtenido el premio Pulitzer dos años antes y que desarrollaron como guion para la gran pantalla Anthony Veiller y Myles Connolly. Asumiendo viejos temas ya tratados en la obra de Capra durante la década precedente, y con el concurso de la popular pareja formada por Spencer Tracy y Katharine Hepburn, el gran realizador siciliano firmó “El Estado de la Unión”, un drama político con elementos de comedia, de fuerte carga teatral y que combina con brillantez amor, celos y envidias en medio de una feroz campaña política por conseguir la nominación del Partido Republicano.

Realmente el argumento de “El Estado de la Unión” no aporta nada especialmente nuevo en el universo Capra: un hombre honesto (rico, pero honesto al fin y al cabo) tentado por el mundo de la política que duda entre seguir sus valores o dejarse corromper. Ya no es solo que no sea nuevo sino que parece otra revisión de “Caballero Sin Espada” o de “Juan Nadie”, pero afortunadamente este film posee unos rasgos propios que lo distinguen completamente de esas obras anteriores y que le dotan de interés. El más interesante y definitorio de todos es el tratamiento de la historia de amor entre Grant (Specer Tracy) y Mary (Katharine Hepburn) y la forma como ésta se integra en la trama, si en otras películas de Capra con argumentos similares el romance era un complemento de la trama, aquí se convierte en el núcleo de la misma, de hecho lo que mantiene el interés al espectador en todo momento es lo que le sucede al matrimonio protagonista, ya no se trata simplemente de la típica historia de hombre honrado que es utilizado con fines corruptos sino cómo eso define su relación. Otro elemento a destacar es el cinismo que impregna la película y que sin duda proviene de la obra de teatro original, es cierto que no faltaba ese cinismo en obras anteriores de Capra, pero en el caso de “El Estado de la Unión” es más amargo y desencantado. Es quizás el film de Capra más desesperanzador, sigue presente su humanismo pero está eclipsado continuamente por los chanchullos que se suceden para llevar a ese hombre a la cima precisamente basándose en su don de gentes, pero con la finalidad de luego utilizarlo para beneficio de los poderosos.

Sin llegar al nivel de sus memorables obras maestras de los años 30 y 40, “El Estado de la Unión” es sin duda una fantástica película, un clásico maravilloso que no es sólo la última gran obra de Capra, sino la que seguramente sea la película más olvidada e infravalorada de su filmografía. No la dejéis escapar.

Visita el post de El Estado de la Unión

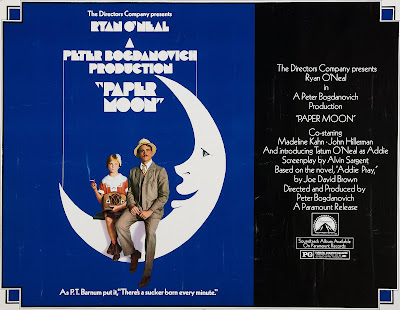

Celebra con nosotros el 50 aniversario

Tras los éxitos logrados por sus anteriores films, “La última película” (“The Last Picture Show”, 1971), canto fúnebre al fin de un pasado idílico que ya no lo será más, y “¿Qué me pasa, doctor?” (“What’s Up, Doc?”, 1972), una divertidísima comedia con aroma clásico que bebe de Howard Hawks, George Cukor y demás representantes de la “screwball comedy” de la época dorada de Hollywood, Bogdanovich se fijó en el guion que escribió Alvin Sargent a partir de la novela “Addie Pray” de Joe David Brown para su siguiente proyecto. El resultado fue “Luna de papel”, una de esas películas inolvidables que nos regaló el director, una pequeña joya, una auténtica delicia.

Bogdanovich nos ofrece una película llena de espacios abiertos, de grandes horizontes, de caminos y polvo, pero aquí, a diferencia de “The Last Picture Show”, la quietud aparente del pueblo tejano se transforma en también aparente movimiento, en una especie de road movie sin más destino que la supervivencia, que el ganarse el pan nuestro de cada día a base de ingenio, trapicheos y otras biblias. Es de reseñar el modo sutil en que Bogdanovich exhibe la América profunda y su miseria proveniente de la Gran Depresión, sin subrayados, ni regodeos en lo morboso de esta desgracia, todo ello acompañado por un glorioso blanco y negro a cargo del magiar László Kovács, que para realzar las gamas de grises usó filtro rojo en la cámara siguiendo consejo de Orson Welles (El filtro rojo intenso, usado en fotografía con soporte de negativo en blanco y negro, produce un efecto de contraste extremo, realzando las altas luces y dando profundas sombras, con muchísimo detalle). Sin sentimentalismos, pero con una certera sensibilidad nada enfática, Bogdanovich planifica milimétricamente esta "road movie" desde un profundo conocimiento cinematográfico del cine clásico americano, al que homenajea durante todo el metraje, trufándolo de citas que van desde las comedias de enredos y diálogos acelerados, con esas escenas de pasillos de hoteles, a las “screwball comedies” de los años 30, pasando por las persecuciones alocadas propias del cine mudo, elementos a los que añade una visión propia y personal, con un deslumbrante uso de los planos largos y de la profundidad de campo, gracias a la excepcional fotografía del gran Laszlo Kovacs.

Y todo esto atomizado por una esplendorosa y radiante química entre el dueto Ryan y Tatum O’Neal, padre e hija en la realidad, desbordando complicidad, compenetración, saltando chispas de frescura que traspasan la pantalla, ayudados por un libreto cargado de frases ingeniosas, réplicas y contrarréplicas vigorosas, así como de situaciones atractivas rehuyendo lo almibarado, un duelo interpretativo fascinante de estos dos supervivientes intentando salir adelante en una época difícil. La actuación de la debutante Tatum O'Neal resulta un Icono del Séptimo Arte, con esa mirada límpida, con esos grandes ojazos, con esos toques de personalidad (que le guste fumar, que disfrute de la radio con discursos de FD Roosevelt, o como lleva la cuenta del dinero), fue premiada con el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto (aunque tiene el mismo peso dramático que su padre), convirtiéndola en la ganadora más joven con 10 años en la historia de los Premios de la Academia.

Una deliciosa película cargada de ternura. A medio camino entre otras dos obras maestras de la época, “El golpe” de George Roy Hill y “Bonnie & Clyde” de Arthur Penn, Bogdanovich toca el cielo del mejor cine con esta historia ambientada en tiempos de la Gran Depresión y la Ley Seca. Inolvidable.

Visita el post de Luna de Papel

El londinense Michael Winner, habitual director de los engendros de Charles Bronson, nos ofrece aquí la que sin duda fue su mejor película, un magnífico film de espionaje que enfrenta a dos personajes bien distintos, de un lado el otoñal y sereno Cross, un magnífico Burt Lancaster, de otro lado el joven, impulsivo y pasional Scorpio (Alain Delon). La película tiene claros efluvios a las historias de desencanto creadas por el novelista John LeCarré (por ejemplo “El espía que surgió del frío” (1963), llevada al cine dos años después), de las que dijo precisamente haberse inspirado el director londinense, adaptando un guion de David W. Rintels y Gerald Wilson, y teniendo entre sus alicientes un fenomenal dueto de protagonistas en las figuras del veterano Burt Lancaster y el francés Alain Delon.

El guion es sólido, muy bien construido, la dirección del bueno de Michael Winner es correcta, tampoco le vamos a pedir peras al olmo, no tiene un argumento excesivamente original, es la simple caza del gato y el ratón, donde la CIA contrata a un sicario galo, “Scorpio” (Delon), para matar a un supuesto agente doble (Lancaster), y con esta vaga excusa nos pasean por diferentes países, con buenas escenas de acción, asesinatos, torturas, camaradería, tiroteos, traiciones, explosiones, persecuciones con autos, a pie (sobre todo una persecución a pie por Viena, espectacular, durando varios minutos, donde sobre todo llama la atención la buena forma física de Burt a pesar de tener 57 años, aunque se nota algún doble en alguna caída), giros sorpresa, con personajes bien perfilados en su complejidad de no haber buenos y malos, si no que abundan los grises, con buenos diálogos, que denotan hastío y cinismo en un mundo del que se puede entrar pero no se puede salir.

Pero sin duda, la auténtica miga está en los dos actores protagonistas. Alain Delon, cuyo personaje es el que da nombre a la cinta, está como siempre: lacónico casi en cada secuencia, perfecto en cada plano, estamos en su época cenital y llena la pantalla con su sola presencia. Además encarna a la perfección ese individualista que es Scorpio, en contrapartida con Cross, interpretado por Don Burt Lancaster, y digo “Don” porque es Lancaster la auténtica joya de la película, no solo a nivel interpretativo, su personaje no requiere de grandes actuaciones dramáticas pero lo solventa con profesionalidad, sino en la implicación de la que hace gala.

Visita el post de Scorpio

Celebra con nosotros el 50 aniversario

Escaso espacio se le ha reservado a “El espantapájaros” (Scarecrow, 1973) de Jerry Schatzberg en la historia del cine moderno, o incluso entre el cine norteamericano de los años setenta, es una de esas películas que parece habitar en un perenne olvido, una película inexplicablemente desconocida para el gran público, pero gratamente amada por quienes tuvimos la suerte de verla alguna vez. La película narra el desarrollo de una relación entre dos personas, que va desde la hostilidad inicial a la tolerancia, el compañerismo, la amistad y la dependencia mutua, la convivencia que se produce entre ellos termina generando compañerismo y una amistad sincera y profunda. Relata la historia de Lionel un ex marino que abandonó por cobardía a la mujer que amaba cuando ella le reveló que estaba embarazada y que intenta recuperar el tiempo y los amores perdidos, y Max, un ex convicto endurecido por la vida, gruñón, pendenciero y solitario que pretende con sus ahorros poner una empresa de lavado de coches que piensa le dará fortuna. Los dos se encuentran en una carretera californiana con dirección al este, al principio compiten por ser recogidos pero finalmente se unen y en el largo camino. Lionel es ingenuo, tal vez hasta algo limitado intelectualmente pero divertido y de buen corazón, Max es arisco pero práctico, lleva tanta frustración como ropa sobre él, desconfía de todo aunque en el fondo lo que necesita es un amigo.

Su narración se abre y se cierra sobre dos escenas donde el humor se impone a la realidad, el primer baile de Lionel y el “striptease” inesperado de Max en el club, alrededor de las cuales sobrevuela el pesimismo y la violencia de su época, tan cercana por momentos incluso al cine de género de Don Siegel o Ted Post. Lo cómico y lo trágico se alternan durante un viaje más exterior que interior, más psicológico que físico, que, no obstante, vira con paciencia en dirección al gris, en una cinta representativa de aquel pesimismo que caracterizó a la sociedad estadounidense de los años setenta, como una especie de "Cowboy de medianoche" en formato road-movie, que muestra la cara B del sueño americano a través de unos personajes que se aferran a la amistad para sobrevivir al sistema.