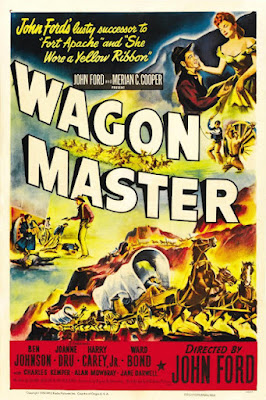

EFEMÉRIDES 2025

Caravana de Paz

1950

Celebra con nosotros el 75 aniversario

del estreno de Caravana de Paz.

Tras

el fracaso de “El fugitivo” (The fugitive, 1947), la compañía Argosy,

integrada por John Ford y su socio, el cineasta, antropólogo, explorador

y militar de carrera Merian C. Cooper (codirector, entre otras, de

“King Kong” en 1933), se encontraba en dificultades financieras que

ponían en riesgo su supervivencia, la solución para reflotar la compañía

era relativamente fácil, consistía en que Ford retornara al género que

le había reportado sus mayores éxitos de taquilla o al menos al tipo de

películas que no le habían hecho perder dinero o le habían proporcionado

una modesta ganancia: el western, fruto de ello fueron las películas

que Ford realizó entre 1948 y 1950, todas ellas westerns, y que incluyen

su famosa trilogía de la caballería –Fort Apache (1948), La legión

invencible (1949) y Río Grande (1950)- además de la célebre “Tres

padrinos” (The three godfathers, 1948) y la película que hoy nos ocupa

“Caravana de paz” (Wagon Master, 1950). Se trataba, al menos en origen,

de películas de presupuestos ajustados, cortos planes de rodaje (Ford

siempre destacó por respetar los límites monetarios y por cumplir

estrictamente, y a veces a la baja, los calendarios de producción) y

filmados con un equipo artístico y técnico más o menos estable o al

menos fácilmente intercambiable de título a título, de la mano del

maestro se convirtieron en auténticas joyas del cine, obras maestras

indiscutibles.

Quizá no sea la primera película que nos venga a la mente si nos dicen que digamos en unos segundos varias películas de Ford, sin embargo su visionado es toda una agradable sorpresa, es tan sencilla y grande a la vez, tan natural y emocionante… Es de esas películas que se puede ver una y otra vez y pasar una buena tarde disfrutando de buen cine, porque Ford sin duda es el rey del detalle, de lo cotidiano, de lo que puede ocurrir en el día a día, del retrato de grupos humanos, de caracteres secundarios inolvidables, de paisajes y composiciones como buenos cuadros.

La historia no puede ser más simple, un grupo de caravanas de mormones tienen que realizar una larga travesía no desprovista de obstáculos y contratan a dos jóvenes, en esos momentos vendedores de caballos, para que les guíen hasta su destino, así la película se convierte en la crónica de un viaje donde ocurren muchas pequeñas y grandes cosas, un viaje de un grupo de personas que son ‘diferentes’ a los demás, un grupo humano que se encuentran con otros que también son ‘diferentes’ y ‘desarraigados’ o ‘rechazados’ por no vivir o creer como los demás. De esta manera el espectador va siguiendo la ruta de las caravanas, la búsqueda del agua, la alegría por encontrarla, la fiesta, la música, los encuentros, los distintos conflictos, las comidas compartidas, las relaciones que se van estableciendo… Y poco a poco nos vamos encariñando con el abanico de personajes que nos ofrece Ford: Los vividores guías, amigos para siempre, y buenas personas que ‘sólo disparan a las víboras’, los mormones como ese líder con cara de Ward Bond que dirige a todos con su energía, con los mayores, los niños, los jóvenes, los hombres y mujeres que recorren kilómetros y kilómetros para encontrar un sitio donde asentarse.

Un gran western que sintetiza a la perfección lo que para John Ford era el cine, dirigido sin presiones, sin ataduras, sin imposiciones, con total y absoluta libertad creativa, y eso, naturalmente, se nota. John Ford en estado puro, espontáneo, desatado y libre como el viento.

Quizá no sea la primera película que nos venga a la mente si nos dicen que digamos en unos segundos varias películas de Ford, sin embargo su visionado es toda una agradable sorpresa, es tan sencilla y grande a la vez, tan natural y emocionante… Es de esas películas que se puede ver una y otra vez y pasar una buena tarde disfrutando de buen cine, porque Ford sin duda es el rey del detalle, de lo cotidiano, de lo que puede ocurrir en el día a día, del retrato de grupos humanos, de caracteres secundarios inolvidables, de paisajes y composiciones como buenos cuadros.

La historia no puede ser más simple, un grupo de caravanas de mormones tienen que realizar una larga travesía no desprovista de obstáculos y contratan a dos jóvenes, en esos momentos vendedores de caballos, para que les guíen hasta su destino, así la película se convierte en la crónica de un viaje donde ocurren muchas pequeñas y grandes cosas, un viaje de un grupo de personas que son ‘diferentes’ a los demás, un grupo humano que se encuentran con otros que también son ‘diferentes’ y ‘desarraigados’ o ‘rechazados’ por no vivir o creer como los demás. De esta manera el espectador va siguiendo la ruta de las caravanas, la búsqueda del agua, la alegría por encontrarla, la fiesta, la música, los encuentros, los distintos conflictos, las comidas compartidas, las relaciones que se van estableciendo… Y poco a poco nos vamos encariñando con el abanico de personajes que nos ofrece Ford: Los vividores guías, amigos para siempre, y buenas personas que ‘sólo disparan a las víboras’, los mormones como ese líder con cara de Ward Bond que dirige a todos con su energía, con los mayores, los niños, los jóvenes, los hombres y mujeres que recorren kilómetros y kilómetros para encontrar un sitio donde asentarse.

Un gran western que sintetiza a la perfección lo que para John Ford era el cine, dirigido sin presiones, sin ataduras, sin imposiciones, con total y absoluta libertad creativa, y eso, naturalmente, se nota. John Ford en estado puro, espontáneo, desatado y libre como el viento.

Cary Juant.

Los Niños Terribles

1950

Celebra con nosotros el 75 aniversario

del estreno de Los Niños Terribles.

Nos ocupamos hoy de todo un clásico del cine francés: “Los niños terribles”. Viajad a la Francia de la década de 1950 para descubrir una forma muy particular de ver la vida, con una oscura historia de incesto, violencia y las inevitables complicaciones del amor prohibido. Se trata de una adaptación de la novela “Les enfants terribles” de Jean Cocteau, una fascinante obra escrita prácticamente del tirón y que sería fuente de innumerables adaptaciones: inspiraría la ópera de Philip Glass con el mismo nombre, el ballet “La Boule de Neige” del coreógrafo Fabrizio Monteverde y sería adaptada por Gilbert Adair para su novela “Soñadores” (1988) base para el film “Los soñadores” de Bernardo Bertolucci, pero sería la maravillosa película que de aquella historia hizo Jean-Pierre Melville, con la ayuda del propio autor Jean Cocteau, la que se nos clavaría irremediablemente en la retina.

Hay historias que parece que se nos quedaron incrustadas bajo la piel, historias que para siempre formarán parte indisociable de nuestro ser, como indisociables el uno del otro son Paul y Elizabeth, estos dos niños terribles e inseparables que se niegan a crecer. Melville da una buena muestra de su talento como director de actores y del equipo técnico, los utiliza para tensar el arco que va a disparar la flecha que definirá los encuadres y las luces que esculpen los movimientos de los cuerpos en sus devenires, consigue dar una prodigiosa lectura visual de las emociones que brotan continuamente en un crescendo que transforma el drama en film noir (puro Melville en gestación). La personal atmósfera creativa de Cocteau se refleja cegadora en la adaptación cinematográfica llevada a cabo por Melville, la relación de amor y odio entre dos hermanos se traza en el film hasta el extremo, inscrita en un entorno reducido que acoge con escrúpulos cualquier figura externa, el asfixiante contexto vital en el que se desenvuelven ambos jóvenes huérfanos se apoya en el aspecto enfermizo de Paul y en el carácter sobreprotector de Elisabeth, sus amigos Gerard y, más tarde, Agathe, se establecen como elementos extraños en la convivencia fraternal. Melville recibió los derechos para dirigir la película del mismo Cocteau, a pesar de haber dirigido apenas una sola película anteriormente, ofreciéndonos una mezcla única de realidad y fantasía, con una acumulación de sugerentes y oscuros detalles visuales, que hacen honor a la novela original.

Tremenda película para la época a la que pienso que no se le ha dado el lugar que se merece en la historia, con dos hermanos obsesionados hasta el delirio el uno por el otro, sus vidas transcurren odiándose y lastimándose constantemente, pero tanto sentimiento negativo esconde una extrañísima relación perversa y oscura. Nicole Stéphane como la hermana está descollante poniendo cuerpo y alma a su personaje, dándole un matiz andrógino y de enfermiza locura que provoca escalofríos, Edourard Dermithe a su vez como el hermano cumple una labor sobresaliente y porta un aspecto feminoide casi similar a su hermana, hay momentos en los que se los confunde por el parecido físico que tienen. No logro imaginar la reacción de público y cineastas en el año 50 ante esta obra, pero si 75 años después crea absoluta perplejidad, la que seguramente provocó entonces Jean Pierre Melville con esta turbadora historia debió ser de órdago. Una película brillante e inquietante donde las haya.

Cary Juant.

La Casa del Río

1950

Celebra con nosotros el 75 aniversario

del estreno de La Casa del Río.

A principios de los años 50, Lang estaba en uno de los puntos más débiles de su carrera: por un lado, muchos de los principales estudios le tenían vetada la entrada por su fama de trabajador difícil (el tópico de director teutónico de carácter imposible se creó para gente como él), y por el otro, la terrible caza de brujas del Senador McCarthy le estaba pisando los talones, y aunque nunca llegó a verse encausado, en aquellos confusos años la situación del cineasta era muy insegura. En todo caso, Lang, que había pisado Hollywood más de 10 años atrás trabajando para la Metro, de repente se veía en una producción de la Republic, acabar ahí era casi un ultraje para un director de prestigio, ya que era un estudio insignificante que se dedicaba a filmar películas baratísimas de serie B, cierto es que los jerifaltes dejaban total libertad a sus creadores y que aquí Lang podría trabajar a sus anchas, pero a cambio de unos límites presupuestarios muy ajustados, y no obstante, esto es en gran parte lo que hace de películas como “La Casa en el Río” tan interesantes, porque son una muestra de cine negro en su estilo más seco y sencillo, desprovisto del glamour y los abultados presupuestos de las grandes películas, los directores que acababan en estudios como la Republic mostraban su estilo en estado puro, sin interferencias de productores, sin grandes estrellas que aportaran su personalidad, sin lujosos recursos técnicos que deslumbraran al espectador, el director se encontraba solo ante el peligro teniendo que sacar el mayor partido posible del material que tenía entre manos, por eso es fascinante ver a directores como Lang enfrentados a esta tesitura.

En la historia, Stephen Byrne, un escritor de poco éxito y talento aprovecha la ausencia de su esposa para intentar seducir a la criada de la casa, una bonita muchacha, en su afán por forzarla sexualmente la joven grita y él la mata de manera casi involuntaria, para que calle, a continuación, convence a su hermano, un contable con una minusvalía de cojera, para que le ayude a deshacerse del cadáver metiéndola en un saco y llevando el cadáver al río. Lang, genial como siempre, lleva al mejor puerto posible esta historia con un poder de seducción y hechizo asombroso, los personajes, como en otras obras de Lang, son individuos acosados por la infame y persecutoria culpa, y por los trastornos que provoca la pulsión sexual, bien plasmados aquí en la figura del personaje de Byrne, el perverso protagonista y asesino, que aprovecha además su fechoría para escribir novela negra de su propia experiencia, hacer caja y cobrar notoriedad, paralelamente, la fuerza turbulenta del río hace acto de presencia, como si de otro personaje más se tratara, el ambiente oscuro y tenebroso al que rodea ese río es testigo mudo de crímenes y violencia. Fotografía casi mágica de Edward Cronjager y una música intensa y envolvente de George Antheil colaboran para que la película evolucione de una forma emocionante, con una luminosidad a veces casi mágica y un fondo de misterio subyugador.

Una pequeña gran película de un gran director que pienso merece ser más conocida. Una obra interesantísima, plagada de ideas y buenos recursos que exponen en carne viva los rasgos que hacen de Lang uno de los más grandes cineastas de la historia, de hecho uno de los aspectos que suele distinguir a los mejores directores es su capacidad de conseguir facturar obras notables en circunstancias poco favorecedoras, como es el caso.

Cary Juant.

La Noche se Mueve

1975

Celebra con nosotros el 50 aniversario

del estreno de La Noche se Mueve.

En los años setenta surgieron dentro del cine de detectives algunas películas protagonizadas por unos investigadores privados muy singulares, entre ellos se encuentra el atribulado Harry Moseby de “La noche se mueve”, film que Arthur Penn dirigió a instancias del productor Robert A. Sherman. En la película nuestro amigo Harry (Gene Hackman), un detective desengañado y escéptico, ex jugador de fútbol americano y además un pelín cornudo, recibe el encargo de realizar el, a priori, fácil trabajo de encontrar a una adolescente ligera de cascos (Melanie Griffith) que se ha escapado de casa, pero como suele ser habitual en el género, la cosa se complica, los personajes no son lo que parecen y mienten más que hablan.

“La noche se mueve” es sin duda una gran película, encontramos en ella todo lo que se pide al cine negro: corrupción y honestidad, esperanza y fracaso, deseo y frustración, venganza y piedad; todo ello en la atmósfera pesada y húmeda de una Florida carente de glamour y sobrada de codicia. La película se caracterizaría por su pausado (pero no pesado) ritmo narrativo, por un aroma que nos puede hacer recordar al mejor cine negro de los años 40 y 50, un film que cuenta con unos diálogos impagables, y una galería de personajes complejos y perfectamente dibujados, perdedores que vagan a la deriva desconcertados porque sus vidas no han resultado ser lo que esperaban, y que probablemente representan, en gran medida, a la sociedad norteamericana de una época de grandes cambios y desengaños.

Un inmenso Gene Hackman interpreta al detective privado Harry Moseby, que borda un personaje perdido y digno, capaz de buscar un poco de justicia en todo un océano de ambición desmedida, pocas veces estuvo mejor, es creíble en cada frase y en cada gesto, en cada derrota y en cada aparente victoria; además, para alegría de mitómanos, hay que destacar la presencia turbadora de una joven Melanie Griffith, convertida en una seductora lolita de vida breve y trágica.

Sin lugar a dudas imprescindible en un hipotético pack de cine setentero. Cine noir en estado puro, pero pasado por el tamiz de los 70, de modo que no hay espacio para la floritura o el más mínimo asomo de glamour: las mujeres fatales son fulanas de vida mísera, los rufianes son vulgares hijos de perra y los héroes... no hay héroes realmente, Arthur Penn no hace ninguna concesión a la galería, la dirección es sobria, la acción realista (es decir, sin aspavientos) y simplemente se dedica a desarrollar una historia que desemboca en un final símplemente demoledor. Viendo el cine actual, uno se da cuenta de que no es tan frecuente hacer esto, y hacerlo bien menos. Pues eso, muy recomendable.

Cary Juant.

La Belleza del Diablo

1950

Celebra con nosotros el 75 aniversario

del estreno de La Belleza del Diablo.

“La belleza del diablo” es una estupenda película de René Clair que retoma el mito de Fausto, con un guion escrito por él mismo y Armand Salacrou y que conserva la vis cómica que caracterizara al director en gran parte de su filmografía. Una leyenda que hablaba de un famoso erudito insatisfecho con su vida, quien decide pactar con el diablo la entrega de su alma a cambio de un gran conocimiento y de poder disfrutar de los placeres del amor y el sexo, se hizo muy popular en la Alemania del siglo XVI, y de ella surgieron obras de teatro cómicas en las que, Fausto y Mefistófeles, el tentado y el tentador, no eran más que figuras divertidas, dos siglos después, el alemán, Johann Wolfgang von Goethe, hace su propia reelaboración de la historia publicándola en dos partes (“Faust” 1808 y 1832), y el personaje pasa a ser el brillante profesor que aspira a mejorar la condiciones de vida en este desigual mundo. René Clair en 1950 nos regaló esta deliciosa versión, aunque la historia de Fausto, ya había sido llevada magistralmente al cine por Friedrich W. Murnau (“Faust”, 1926), o por otro grande, William Dieterle, que en 1941dirigió “El hombre que vendió su alma”, evidentemente hay más versiones, pero a mi particularmente estas son las que más me gustan.

No sé si leer a Goethe es igual de divertido que ver la película de René Clair pero lo que está claro es que en términos de inversión de tiempo no hay color. Respecto a lo que nos interesa, que es el cine, en apenas un poco más de hora y media ves una película muy entretenida de un clásico del cine francés, con una historia que se acerca mucho a la literatura alemana pero evidentemente muy libre y con un tono de comedia e ironía que la hace especial. La crítica al dinero, al vil metal, se encuentra en cada minuto de metraje, sólo es necesario observar la actitud de cada personaje en función de la presencia o no de oro, incluso el príncipe o la princesa son diferentes, dependen del dinero. Lo que queda claro es el ingenio del director francés, que adapta de tal manera un clásico de la literatura convirtiéndolo a su antojo en un producto que visto tantas y tantas décadas después sigue siendo entretenido. No dejo de pensar en lo bien que cae ese Mefisto en el cuerpo del profesor, ¿quién después de cincuenta años de dedicación al mundo académico no quisiera recuperar la juventud y beber vino, sentirse fuerte, enamorarse y vivir todo lo que no pudo? En todo caso Michel Simon está soberbio, un pedazo de actor a la altura del proyecto, se apropia de cada escena en la que aparece, deleitándonos con su papel: causando estragos, guiñando el ojo, sonriendo con sorna y manipulando a todo el mundo y a todo el que se le cruza por delante, se comporta... bueno... de manera diabólica y se lo pasa en grande.

Un Fausto divertido, lleno de inventiva cinematográfica y que además cuenta con el irrepetible Michel Simon, ¡qué más podemos pedir! Una pena que estas películas queden tan al margen de la inmensa ola gigantesca del cine contemporáneo y no se reivindiquen como merecen.

Cary Juant.

Siete Ocasiones

1925

Esta deliciosa comedia, dirigida e interpretada por el imperturbable Buster keaton, data de 1925 y aunque menos conocida que “El maquinista de la general”, dos años posterior, es sin duda una de las obras maestras del género cómico en la época del cine mudo. En ese mismo año de 1925 Keaton interpretó y dirigió también otro de sus mejores títulos, “El rey de los cowboys”, con su inolvidable vaca, tan aplaudida por el movimiento surrealista.

Con “siete ocasiones” era la primera vez en la que Buster Keaton en su carrera de productor y director utilizaba un tema de origen teatral, una obra que había tenido gran éxito en Broadway. Si en su punto de partida se trata de un tema típicamente teatral, el destino de un hombre modificado al recibir una inesperada herencia, Buster keaton supo darle un tratamiento específicamente cinematográfico y absolutamente espectacular. La abundancia de decorados, su precisión en la puesta en escena y en el montaje, o la utilización de numerosos figurantes y efectos especiales, permitieron a keaton darle a este relato una dimensión que nunca hubiera podido alcanzar en el teatro.

“Siete ocasiones” nos divierte desde el comienzo hasta el final con sus imágenes, una brillante acumulación de dinámicas situaciones cómicas y de múltiples peripecias. En 56’ de metraje, Buster Keaton resume la agitada jornada de un joven que tiene pocas horas por delante para casarse, condición “sinecuanum” para poder cobrar una importante herencia y que encuentra a su paso numerosos rostros y tipos de mujer, una loca carrera contrarreloj para encontrar el amor de su vida, la bella Ruth Dwyer que lo ha rechazado poco antes despechada ante su torpe y demasiado sincera declaración. En la escena de la persecución de nuestro héroe por una verdadera jauría femenina, intervinieron como extras más de 500 mujeres, consiguiendo así una impresionante secuencia que empieza con la invasión de la iglesia por cientos de féminas decididas a casarse con el millonario heredero y que culmina con una avalancha de piedras en la ladera de una montaña que hace huir a las perseguidoras, una antológica e inolvidable persecución filmada con verdadero brío por Buster Keaton, en cuya puesta en escena predominan los exteriores sobre los interiores, con abundancia de panorámicas y de planos generales.

Un filme cargado de gags dinámicos y subversivos. Cuando uno la ve, da la impresión de que el mundo entero se descompone y vuelve a coger forma ante nuestros propios ojos, cada persecución, cada obstáculo que salva Keaton, cada -al fin y al cabo- locura que hace para quitarse de en medio a tanta novia, la convierten en una de las películas más entretenidas de su filmografía, y ojo que no es moco de pavo lo que digo. Sin lugar a dudas, si todavía queda algún desdichado que no ha visto nada de este genio, que empiece por ésta antes que por la famosísima 'El maquinista de la general' y que después me cuente si no le entra mono de ver alguna otra de sus obras maestras.

Cary Juant.

Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores

1975

Celebra con nosotros el 50 aniversario

del estreno de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus Locos Seguidores.

Si

notáis que lo “políticamente correcto” os resulta ya cargante, daros el

gusto de soltar unas carcajadas con unos locos caballeros y sus locos

seguidores, casi tan absurdos como muchos de los que tenemos en la

realidad, pero eso sí, mucho, pero que mucho más divertidos, hablo los

de los ocurrentes ingleses Monty Python y sus “Los caballeros de la Mesa

Cuadrada y sus locos seguidores”.

Ya desde los créditos iniciales, con esos supuestos subtítulos en sueco, el filme comienza a poner a prueba, y de qué manera, nuestra capacidad para podernos aguantar las carcajadas, sin ser la única sorpresa que depara al público el arranque del filme —atención a la forma a la que terminan los citados créditos—, el inicio de la acción de “Los caballeros de la mesa cuadrada...” no podría ser más Python, no en vano, en el plano que abre el metraje, que muestra un páramo nublado, de repente irrumpe un sonido de cascos de caballo al que sigue la aparición de un caballero sin montura junto a su lacayo, responsable de imitar el reconocible sonido del trote de un jamelgo mediante el choque de las dos mitades de un coco, la reacción no puede ser otra que troncharse de risa por la ocurrencia y, por supuesto, por lo que sigue, un diálogo de lo más absurdo acerca de la posible procedencia del coco en cuestión. A partir de ahí, la cinta sigue trabajando un sentido del humor que se hace grande en el absurdo continuo que siempre caracterizó a los ingleses y que aquí, combinado con anacronismos a mansalva, genera situaciones ante las que es de todo punto imposible permanecer impávidos.

El humor absurdo de los Pyton se sale por todos los costados, los artistas muestran un talento para crear situaciones surrealistas en cualquier instante, humor Python en su máximo exponente, tal vez globalmente no llegue a la calidad de “La vida de Brian”, pero tiene algunos de los gags mas inspirados de toda la carrera del grupo de genios ingleses. El humor más freak que hicieron estos genios, además de en su magnífica serie televisiva, se encuentra en esta hora y media que dura la cinta, así que ya estáis avisados de dos cosas; la primera de que los detractores de este tipo de humor, lo más seguro es que que acabéis más tiesos que un gato de yeso; y lo segundo, que los partidarios de este tipo de comedia seguro que os lo vais a pasar en grande.

Interpretados todos por el sexteto de cómicos, la constante expectación que la cinta va provocando en el espectador mientras éste aguarda a cuál será la próxima ocurrencia que veamos en pantalla, tiene su recompensa permanente durante los desternillantes 90 minutos en los que se prolonga esta comedia, decir simplemente que si te apetece reírte un rato los Monty Python siempre son una gran opción y esta película en particular sorprende desde el primer hasta el último minuto. Comedia absurda en estado puro, toda una descacharrante locura.

Ya desde los créditos iniciales, con esos supuestos subtítulos en sueco, el filme comienza a poner a prueba, y de qué manera, nuestra capacidad para podernos aguantar las carcajadas, sin ser la única sorpresa que depara al público el arranque del filme —atención a la forma a la que terminan los citados créditos—, el inicio de la acción de “Los caballeros de la mesa cuadrada...” no podría ser más Python, no en vano, en el plano que abre el metraje, que muestra un páramo nublado, de repente irrumpe un sonido de cascos de caballo al que sigue la aparición de un caballero sin montura junto a su lacayo, responsable de imitar el reconocible sonido del trote de un jamelgo mediante el choque de las dos mitades de un coco, la reacción no puede ser otra que troncharse de risa por la ocurrencia y, por supuesto, por lo que sigue, un diálogo de lo más absurdo acerca de la posible procedencia del coco en cuestión. A partir de ahí, la cinta sigue trabajando un sentido del humor que se hace grande en el absurdo continuo que siempre caracterizó a los ingleses y que aquí, combinado con anacronismos a mansalva, genera situaciones ante las que es de todo punto imposible permanecer impávidos.

El humor absurdo de los Pyton se sale por todos los costados, los artistas muestran un talento para crear situaciones surrealistas en cualquier instante, humor Python en su máximo exponente, tal vez globalmente no llegue a la calidad de “La vida de Brian”, pero tiene algunos de los gags mas inspirados de toda la carrera del grupo de genios ingleses. El humor más freak que hicieron estos genios, además de en su magnífica serie televisiva, se encuentra en esta hora y media que dura la cinta, así que ya estáis avisados de dos cosas; la primera de que los detractores de este tipo de humor, lo más seguro es que que acabéis más tiesos que un gato de yeso; y lo segundo, que los partidarios de este tipo de comedia seguro que os lo vais a pasar en grande.

Interpretados todos por el sexteto de cómicos, la constante expectación que la cinta va provocando en el espectador mientras éste aguarda a cuál será la próxima ocurrencia que veamos en pantalla, tiene su recompensa permanente durante los desternillantes 90 minutos en los que se prolonga esta comedia, decir simplemente que si te apetece reírte un rato los Monty Python siempre son una gran opción y esta película en particular sorprende desde el primer hasta el último minuto. Comedia absurda en estado puro, toda una descacharrante locura.

Cary Juant.

Estrellas en mi Corona

1950

Celebra con nosotros el 75 aniversario

del estreno de Estrellas en mi Corona.

1950 fue un año fundamental en el desarrollo, crecimiento y progreso del wéstern tanto desde el punto de vista cuantitativo, al filmarse ciento treinta películas ambientadas en el Far-West, como cualitativo. Así, por una parte, dos de sus mayores especialistas, Delmer Daves y Anthony Mann, se estrenarían en el género este año rodando sendos alegatos reivindicativos tanto de la figura del nativo americano como de su cultura, el primero en “Flecha rota” y el segundo en “La puerta del diablo”, ambas películas fueron capitales en cuanto a la visión hollywoodiense del nativo estadounidense dando lugar a una corriente de filmes marcadamente proindios o que intentaban, al menos, comprender su forma de actuar. Por otra parte Henry King filmó “El pistolero”, en la que sin menospreciar las convenciones del género nos mostró a un personaje complejo condicionado por su entorno personal y social, abriendo el camino al denominado wéstern psicólogico. En este contexto Jacques Tourneur, uno de los grandes directores de cine de géneros del Hollywood clásico estrenó “Estrellas en mi corona”; un proyecto personalísimo basado en la novela homónima de Joe David Brown en el que, junto a Margaret Fitts, participó en su adaptación a la gran pantalla a pesar de no figurar acreditado en los títulos de crédito como guionista.

Tourneur narra la historia de un pueblo sureño de los ya Estados Unidos, Walesburg, a través de la voz en off del pequeño Jhon Kanyon (Dean Stockwell, uno de los mayores talentos juveniles de la época), un niño huérfano que irá recordando los acontecimientos sucedidos desde la llegada del predicador Josiah Grey (McCrea), éste terminará casándose con la tía del pequeño y adoptando al niño, dando paso a continuación a la presentación de los diferentes personajes que transitan por Walesburg. Una historia sencilla, entendible y mostrada con total profesionalidad por un Tourneur en plena forma, algo con lo que se disfruta doblemente, una por encontrarnos con algo que es de lo mejor de su director, lo cual ya es mucho decir dado el buen número de obras maestras que nos regaló, y otra por hacerlo en una obra sobre la que no tenemos demasiadas referencias, debido a su poca repercusión, cuando un film desconocido sorprende, la satisfacción en estos casos suele ser mayor de la que se tiene en un film más famoso, y con esto no estoy diciendo que una sea mejor que la otra, o viceversa.

En “Estrellas en mi corona” es el cine el que habla, el cine de un autor único e inclasificable, un cine sutil y delicado, que da la impresión de fluir libremente como un río, pero que oculta, bajo su aparente sencillez, la atenta y vigilante mirada de su creador, un cine, por desgracia desaparecido, en el que podían plantearse con humor y sin solemnidades los más agudos dilemas morales, rehuyendo la ridícula tendencia al énfasis y al histrionismo del cine contemporáneo. “Estrellas en mi corona” realmente no es un western, tampoco un drama, ni puede despacharse sin más, como hacen algunos, bajo la estúpida etiqueta de cine religioso, porque desborda los límites de cualquier de esas categorías, lo que Tourneur encara en esta desconocida obra maestra es un retrato, el del tejido humano que conforma toda comunidad, ejemplificada en el pequeño pueblo sureño de Walesburg, donde tienen lugar, como en todos los sitios en los que se representan diariamente la vida y la muerte, admirables episodios de nobleza y despreciables bajezas, que ilustran la tendencia humana al extravío moral y la necesidad de someter la vida en sociedad a unos criterios éticos rectos e insobornables, es sobre ese lienzo donde Tourneur despliega lo mejor de su arte.

Otra maravillosa película casi desconocida de ese maravilloso cineasta que fue Jacques Tourneur, una obra maestra absolutamente inolvidable. Una joya cuya reivindicación resulta urgente, pertenece a ese grupo escogido de películas, como “¡Qué bello es vivir!” (Frank Capra, 1946) o “El hombre tranquilo” (John Ford, 1956), capaz de devolverte la fe en el ser humano y hacerte ver la vida con más optimismo, ¿se puede pedir más?

Cary Juant.

Amor entre Runias

1975

El cine clásico ya había sido casi totalmente barrido del mapa a mediados de los años setenta, tan solo ciertos destellos, lanzados por algunos de los sobrevivientes de aquella época, afloraban entre el tremendismo y la violencia que desprendían los mayores éxitos del cine comercial anglosajón de aquella década, y de este modo el medio televisivo se convirtió en una especie de albergue que cobijó a varios de esos viejos genios que no encontraban su sitio entre los proyectos auspiciados por los nuevos magnates del cine americano, entre ellos George Cukor, una luminaria que aún paseaba su aroma clásico allí donde le dejaban, uno de esos cineastas que forjó la leyenda del séptimo arte mundial cosechando en su extensa filmografía varias de esas piezas inmortales marcadas con letras de oro en cualquier manual dedicado al cine que se precie.

Bajo la producción de ABC circle films (propiedad de la American Broadcasting Company, una de las compañías estadounidenses más poderosas en lo referente a seriales y TV-movies) Cukor se desplazó al Reino Unido para dirigir un telefilm muy particular. Por un lado se trataba de un producto que se alejaba en espíritu y forma de la mayoría de producciones televisivas de los setenta, no, no había asesinatos por resolver, ni policías luchando contra el crimen, ni bellezas jóvenes y rubias, al contrario, el elenco estaba liderado por dos leyendas del cine en el declive de sus carreras como eran Laurence Olivier y Katharine Hepburn. Además la puesta en escena estaba bajo la tutela de Cukor, un cineasta que siempre prefirió apostar por la elegancia y la pulcritud en detrimento de los fuegos de artificio y los efectos impostados, con historias entretenidas que nunca decaían en el letargo, merced al ritmo ágil pero acompasado con el que componía el bueno de George.

“Amor entre ruinas” es una película excelente que parte de un guion espléndido de James Costigan, Costigan elabora su guion sobre algunas premisas básicas: por un lado, es una comedia con toques de melodrama melancólico con horizonte empedernidamente romántico, además es una película de personajes en la que la trama, el “macguffin hitchcockiano”, una demanda judicial que denuncia el incumplimiento de una promesa matrimonial, cede ante el combate de palabras, maniobras, secretos y olvidos del pasado de dos personas, dos personajes muy fuertes aunque una domine arrolladoramente la escena y el otro, aparentemente más pasivo, domine los engranajes de la relación, porque posee el tesoro de un secreto sentimental que ha labrado toda una vida. Pero si el guion es pieza esencial, no lo es menos la puesta en escena, “Amor entre ruinas” cuenta con George Cukor, un maestro del clasicismo más depurado, un tipo culto, elegante y sofisticado, dominador absoluto de la dirección de actrices y actores, un pintor de los sentimientos, pasiones y emociones humanas, uno de esos cineastas capaces de comprender el sentido de un decorado o un vestuario, no por su sentido ornamental, sino como un elemento más de su puesta en escena, de su visualización del guion, “Amor entre ruinas”, se convierte así en un prodigioso combate de reproches, maniobras, recuerdos y olvidos, palabras, silencios, miradas que componen la relación entre ese ilustre abogado llamado Sir Arthur Granville-Jones (Laurence Olivier) y su cliente, Jessica Mendlicot (Katharine Hepburn).

Una estupenda película que pienso que que todo amante del cine clásico debería revisar, pues además de estar seguro de que os va a encantar, emerge como uno de los últimos esbozos de una forma de hacer cine que nunca más volvería a repetirse con estos mismos mimbres e ingredientes.

Cary Juant.

Orfeo

1950

Celebra con nosotros el 75 aniversario

del estreno de Orfeo.

Figura mítica, artista polivalente tanto a nivel literario y teatral, como pictórico o cinematográfico, Jean Cocteau fue un auténtico genio que a todos nos encandiló con sus maravillosas propuestas artísticas. Atraído por el cine de vanguardia, un vizconde le financia su primera película, “La sangre de un poeta” (‘Le sang d’un poète’, 1930), que junto a “Orfeo” (‘Orphée’, 1950) y “El testamento de Orfeo” (‘Le testament d’Orphée, ou ne me demandez pas pourquoi!’, 1960) componen una trilogía temática que navega alrededor del mito de Orfeo. Siguiendo el camino de la surrealista e iniciadora “La sangre de un poeta”, Cocteau prosigue con el camino trazado por la cinta antes mencionada, es decir con la búsqueda que hace el artista, el creador, una búsqueda que no siempre está clara, y que en el filme que nos ocupa lo llevará ante la mismísima muerte. El literato y cineasta francés escoge para enmarcar su relato al mito griego por demás conocido, el mito del héroe helénico del título, a quien los dioses arrebatan a su esposa Eurídice, pero como en toda adaptación cinematográfica de una obra proveniente de otra disciplina artística, la historia es respetada hasta cierto punto, pero luego el director plasma y refleja sus propios sentires, modificando la historia original en función de lo que quiere transmitir.

El mencionado mito griego ya tiene un gran interés por sí sólo, pero Cocteau lo lleva a su terreno, consiguiendo resultados inimaginables. El director de la maravillosa versión de ‘La bella y la bestia’ (‘La belle et la bête’, 1946) compone una historia de amor inusitadamente extraña, original y atrayente, adopta necesariamente su propia visión del mito griego desde el sufrimiento de los diferentes estadios por los que ha de pasar Orfeo (Jean Marais), mostrándonos el tortuoso sendero a través del cual ha de enfrentarse a las diferentes contrariedades que le llevarán a descender hasta el hades. Contrariamente al surrealismo del primer Buñuel, cargado de imágenes agresivas como ojos cortados con un cuchillo, el de Cocteau se basa en un aire naíf que lo hace irresistiblemente encantador, un arma de doble filo hábilmente utilizada por el director, pues en esta atmósfera de ensueño casi infantil el sustrato trágico de la historia adquiere, justamente por contraposición, una mayor contundencia, la sencillez de los trucajes (por ejemplo, pasar la imagen al revés para ver cómo un muerto "mágicamente" se endereza), contribuye decisivamente a la creación de dicho encanto. Cabe destacar el buen trabajo de Jean Marais y, sobre todo, de Maria Casarès, quien, en la tradición de la Garbo, parte del hieratismo para comunicarnos la convulsa profundidad de su personaje, la princesa Muerte.

La puesta en escena de Cocteau alcanza momentos sublimes, sobre todo a la hora de diferenciar ambos mundos, de abierto carácter onírico, sus sugerentes movimientos de cámara, sus trucos con el agua y el espejo, nos enseñan a modo de sueño todo lo irreal del inframundo, retratado éste a través de las ruinas bombardeadas de una academia militar, escenario idóneo para el tono de la historia. Además de los mencionados Jean Marais y María Casares, destaca en el reparto François Périer, como la mano derecha de “La princesa”, que ayuda a Orfeo a sumergirse en el lugar en el que su mujer Eurídice ahora habita, actores al servicio de la mano del poeta Cocteau, esculpiendo sueños más allá de las fronteras. Una obra maestra para paladear exquisitamente y dejarse llevar por la innegable fuerza de las imágenes que Cocteau construía, haciendo confluir literatura y cine en una comunión íntima, procedente de sus propios sueños.

Cary Juant.

Stromboli

1950

Celebra con nosotros el 75 aniversario

del estreno de Stromboli.

Con

películas como “Roma, ciudad abierta” (1945) y “Paisà” (1946),

Rossellini había consumado dos de los hitos del neorrealismo italiano,

caracterizado por el rodaje en escenarios auténticos, la utilización

como actores de gente de la calle, la sencillez estilística y la

atención prestada a cuestiones sociales y políticas. En 1950 Rossellini

presentó “Stromboli”, que si bien había sido filmada en escenarios

reales y contaba con una mayoría de actores de la propia zona de rodaje,

contaba además con nada menos que Ingrid Bergman, una de las máximas

estrellas de Hollywood.

La

Bergman le había enviado al cineasta una carta en la que confesaba su

profunda admiración y se ofrecía a actuar para él, cuando aquél así lo

dispusiera, Rossellini aceptó el convite, no bien descendida del avión

la actriz de “Casablanca” lo que hubo entre los dos fue un auténtico

flechazo, de allí al matrimonio, tres hijos en común y un puñado de

grandes películas, hasta que a mediados de los ‘50 todo terminó en

separación.

La película es pura dureza, puro erial paisajístico y humano, en la isla de Stromboli, donde el amor no existe y donde el sufrimiento está omnipresente en los personajes del excelente guion de Rosellni junto a Sergio Amidei y Gian Paolo Callegari, libreto denso, desgarrador y apasionante. Una película ardua, áspera e incluso claustrofóbica, una desgarrada obra maestra y un apasionante retrato de las relaciones del hombre con la naturaleza. Ahonda en el drama de una mujer oprimida por su entorno y su soledad, con una angustia que la colma y amenaza con desbordarse, al igual que la lava del volcán de la isla en la que se ve obligada a vivir, una epopeya dramática y desesperada de una mujer que anhela su genuina libertad. Una película seria, cruda, directa, sobre una Italia cerrada sobre sí misma.

Como ya hemos comentado antes, la protagonista, karin, es interpretada por una extraordinaria Ingrid Bergman que sintoniza a la perfección con el espectador que quisiera ayudarla a escapar lejos del encierro que la encadena, está magnífica, precisamente porque está fuera de lugar, porque de eso se trata precisamente, de no encajar, de ser un especimen que no crece en Stromboli, una especie de flor rara que a lo sumo sólo puede pintarse. Hablamos de una mujer desesperada que para poder salir de un campo de concentración acepta casarse con un pescador de esa pequeña isla, para escapar de una prisión ha de meterse en otra igual o peor, su vida en la isla es un penar y también una condena, porque esa mujer que no amaba a nada ni a nadie, aún ama menos a la isla a donde va a parar, un lugar inhóspito y desagradecido, tampoco siente afecto por las gentes de allí, ni por su marido, que podía haber sido su salvación y es su cautiverio.

En este film las relaciones humanas son expuestas y diseccionadas cual perfecta cirugía del alma, y arroja sobre el espectador todo el sufrimiento de Karin, una mujer incomprendida, sola, oprimida y hastiada. Da cuenta también de las relaciones del hombre con la poderosa madre naturaleza, y presidiendo toda esta urdimbre, una angustia desbordante e intensa, como la lava del volcán que se impone en la isla. Hay bellísimas y, al mismo tiempo, desagradables secuencias, como la de la pesca del atún, o la terrible contienda entre un hurón y un conejillo, hay en todo caso un ritmo perfecto en el metraje, y algo que se evidencia pronto: la empatía del espectador hacia la protagonista. Tampoco hay que olvidar la estupenda banda sonora de Renzo Rossellini y una fotografía de excelencia, en blanco y negro, de Otello Martelli, que ayuda mucho a entender mejor con sus excelentes encuadres y planos, la realidad social y antropológica terrible de una Italia profunda y primitiva.

La película es pura dureza, puro erial paisajístico y humano, en la isla de Stromboli, donde el amor no existe y donde el sufrimiento está omnipresente en los personajes del excelente guion de Rosellni junto a Sergio Amidei y Gian Paolo Callegari, libreto denso, desgarrador y apasionante. Una película ardua, áspera e incluso claustrofóbica, una desgarrada obra maestra y un apasionante retrato de las relaciones del hombre con la naturaleza. Ahonda en el drama de una mujer oprimida por su entorno y su soledad, con una angustia que la colma y amenaza con desbordarse, al igual que la lava del volcán de la isla en la que se ve obligada a vivir, una epopeya dramática y desesperada de una mujer que anhela su genuina libertad. Una película seria, cruda, directa, sobre una Italia cerrada sobre sí misma.

Como ya hemos comentado antes, la protagonista, karin, es interpretada por una extraordinaria Ingrid Bergman que sintoniza a la perfección con el espectador que quisiera ayudarla a escapar lejos del encierro que la encadena, está magnífica, precisamente porque está fuera de lugar, porque de eso se trata precisamente, de no encajar, de ser un especimen que no crece en Stromboli, una especie de flor rara que a lo sumo sólo puede pintarse. Hablamos de una mujer desesperada que para poder salir de un campo de concentración acepta casarse con un pescador de esa pequeña isla, para escapar de una prisión ha de meterse en otra igual o peor, su vida en la isla es un penar y también una condena, porque esa mujer que no amaba a nada ni a nadie, aún ama menos a la isla a donde va a parar, un lugar inhóspito y desagradecido, tampoco siente afecto por las gentes de allí, ni por su marido, que podía haber sido su salvación y es su cautiverio.

En este film las relaciones humanas son expuestas y diseccionadas cual perfecta cirugía del alma, y arroja sobre el espectador todo el sufrimiento de Karin, una mujer incomprendida, sola, oprimida y hastiada. Da cuenta también de las relaciones del hombre con la poderosa madre naturaleza, y presidiendo toda esta urdimbre, una angustia desbordante e intensa, como la lava del volcán que se impone en la isla. Hay bellísimas y, al mismo tiempo, desagradables secuencias, como la de la pesca del atún, o la terrible contienda entre un hurón y un conejillo, hay en todo caso un ritmo perfecto en el metraje, y algo que se evidencia pronto: la empatía del espectador hacia la protagonista. Tampoco hay que olvidar la estupenda banda sonora de Renzo Rossellini y una fotografía de excelencia, en blanco y negro, de Otello Martelli, que ayuda mucho a entender mejor con sus excelentes encuadres y planos, la realidad social y antropológica terrible de una Italia profunda y primitiva.

Cary Juant.

El Trompetista

1950

Celebra con nosotros el 75 aniversario

del estreno de El Trompetista.

“El trompetista” (Young Man With A Horn) de Michael Curtiz pasa por ser la primera película que aborda el personaje del músico de jazz como un artista, con su preocupación por la creatividad y su lucha interior a flor de piel. El aspecto más criticado por los amantes del jazz es que se haya vendido siempre como una biografía o una dramatización de la vida de Bix Beiderbecke, el primer músico blanco que alcanzó relevancia en el jazz, pero la película tiene poco que ver con la vida de Bix, apenas algunos puntos en común, el problema viene de la novela original de Dorothy Baker, que se inspiró libremente en la vida del trompetista y que lleva como título "Young Man With A Horn". Bix Beiderbecke, que rivalizaba con el mismísimo Louis Armstrong en originalidad y potencia creadora, fue un hombre torturado por la vida desde la infancia y que huyó hacia los abismos del alcohol a marchas absolutamente aceleradas, murió de un delirium trémens con tan solo 29 años, una auténtica barbaridad, aquí se endulza su historia con la enseñanza de un músico negro, un hombre de alma grande y calificado trompetista de jazz, conocido como Art Hazzard, quien no sólo le enseñará, sin cobro alguno, a manejar el instrumento, sino que le transmitirá los valores esenciales de la vida haciendo las veces de padre adoptivo.

La película empieza con un personaje enternecedor que nos cuenta en primera persona la historia del trompetista (Rick Martin en la película), ese personaje se llama Smoke, es pianista, ama la música y es el gran amigo y apoyo de Rick, tiene el rostro de un músico de jazz real que hizo también varios papeles para el cine: Hoagy Carmichael (además trabajó en la vida real con Bix Beiderbecke). A partir de aquí escudriña en las obsesiones que se pueden convertir en cuasi-patológicas, haciéndonos ver que el protagonista era un tipo hecho de una pieza con su trompeta, de la que no se separaba, era su corazón y su alma, pero cual cine negro llega una pérfida femme fatale que le hace replantearse todo.

Curtiz dota a su film de una grácil atmósfera jazzística, con las orquestas, los clubs, las improvisaciones, los tugurios, el humo siempre flotando en el aire, con momentos notables para los amantes del estilo musical, resaltando lo sombrío y tormentoso de estos ambientes nocturnos, aunque también resaltando el lado bueno, la amistad pura y el gusto por buscar la nota perfecta. Es sobre todo una historia sobre la amistad entre tres grandes amigos que llevan la música en el alma, excelentemente complementada con temas de jazz y con canciones cuyas letras se conectan con los hechos. Una película de pasiones magníficamente interpretada por Kirk Douglas, muy bien arropado por el resto de los actores, con una misteriosa Lauren Bacall y la agradable presencia de Doris Day, que canta con una magnifica voz melodías muy conocidas en aquella época.

Terminando este comentario con el apartado musical de la película, habría que recalcar la banda sonora, compuesta y adaptada por Ray Heindorf (y Max Steiner, aunque éste no aparezca en los títulos de crédito) y la deliciosa trompeta (¡con ecos de Bix Beiderbecke!) de Harry James, que toca en la sombra los temas que "interpreta" Kirk Douglas en la pantalla, el trompetista fantasma está acompañado por la Harry James Orchestra.

Siempre que no la veáis como una biografía de Bix, podréis disfrutar de este excelente film con una estimulante banda sonora. Muy recomendable para todo gran aficionado al Cine, a la música y a los nostálgicos del cine clásico de gran calidad.

Cary Juant.

El Mundo Perdido

1925

Ocho años antes de “King Kong” se adaptó a la gran pantalla la famosa novela “El mundo perdido” de Sir Arthur Conan Doyle. El film, con una pequeña introducción del mismo Conan Doyle, trata de una expedición británica a una zona inexplorada de Brasil en la que el tiempo parece haberse detenido: aparte de los esperados caimanes, guacamayos, jaguares y osos perezosos, los exploradores encontrarán primates evolucionados (hacen referencia al eslabón perdido) y, lo más extraordinario de todo, dinosaurios vivitos y coleando, regalándonos un bestiario muy interesante: alosaurios, pteranodons, triceratops, tiranosaurios, brontosaurios… todos ellos nos parecen simpáticos hoy en día con la perspectiva que da el tiempo, pero para la época el realismo conseguido debió ser muy notorio.

Film de 1925 que claro, vista ahora, resulta entrañable, todo está superado desde el punto de vista técnico, sin embargo esta película es de capital importancia en la historia del cine por cuanto fue la primera donde se experimentó con nuevas técnicas de animación que resultarían de vital importancia para las generaciones posteriores. La película tuvo un revolucionario papel en el campo de los efectos especiales, que corrieron a cargo de Willis O’Brien, no sólo un pionero en este campo, sino maestro de otra leyenda: Ray Harryhausen; nacido en California en 1886, O’Brien desempeñó en su juventud diversos trabajos, de los cuales tres fueron clave en su posterior carrera: guía de campo para antropólogos en la región de Crater Lake, escultor e ilustrador periodístico, un día, mientras realizaba maquetas con un amigo, tuvo una idea, ¿por qué no animar los modelos utilizando el mismo principio que los dibujos animados? Podría modelarse una figura de arcilla y luego mover o modificar ligeramente sus diferentes partes, fotografiando sucesivamente cada uno de esos cambios y proyectándolos luego a velocidad normal consiguiendo una ilusión de movimiento, aunque este método, conocido como animación por stop-motion, ya había sido inventado y utilizado, por ejemplo, por Georges Méliès, O’Brien no sólo lo desarrolló por su cuenta sin atender a sus predecesores, sino que lo perfeccionó de forma notable, logrando en la película dar vida a numerosos dinosaurios en escenas de notable complejidad, como la lucha entre un alosaurio y un brontosaurio, o el periplo de este último por las calles de Londres.

“El mundo perdido” es la clase de película a la que Hollywood debe buena parte de su éxito internacional. Una superproducción de aventuras, centrada en la acción y cuya espectacularidad deriva, esencialmente, del uso de los mejores efectos especiales que la tecnología de la época permite. Para un espectador contemporáneo, ver a un animal salvaje campar por las calles de una gran urbe no es algo novedoso, pero en 1925 sí lo era, creo que es prácticamente imposible para un espectador moderno hacerse una idea del impacto que las criaturas tuvieron en el público de los años veinte, el progreso tecnológico es tal que los modelos y sus movimientos resultan ahora poco realistas, especialmente dada la abundancia de planos detalle que tanto empleaba O’Brien, sin embargo, sí podemos apreciar el enorme hito tecnológico que supusieron y lo bien realizada que está la animación, desde un punto de vista artístico, teniendo en cuenta las limitaciones de la época, podemos imaginarnos el efecto que producían en una pantalla grande de 1925, cuando no se había visto nada igual.

Toda una estimable aventura fantástica que procura aunar multitud de elementos además de los dinosaurios: humor, romance, misterio, acción… La dirección de Harry O. Hoyt no es especialmente virtuosa y las escenas clave no siempre están bien narradas pero se ve con agrado y, al menos, no arruina el efecto mágico del trabajo de O’Brien y compañía.

Cary Juant.

El Demonio de las Armas

1950

Filmada

por el longevo Joseph H. Lewis en el increíble tiempo de treinta días y

con un presupuesto nada desdeñable para la época, 400.000 dólares, y

financiada por los hermanos King, cuatro gánsteres reconvertidos en

productores haciendo fortuna con el negocio de las máquinas tragaperras,

“El demonio de las armas” es una estupenda película que tiene todas las

virtudes de las grandes obras del cine negro destacando su ritmo y

fluidez narrativa. Joseph H. Lewis no es ningún desconocido para

cualquiera que se precie de ser un buen cinéfilo, pero para la mayoría

de la gente este nombre le sonará a chino y sí es cierto que nunca

alcanzó una fama tan grande como pudieron alcanzar otros directores

clásicos, Lewis pertenece a ese grupo de semidesconocidos que aportaron

al cine su granito de arena, logrando que las películas tuvieran un

reconocimiento por encima de sus propios nombres. La película fue

escrita por MacKinlay Kantor, autor del relato original, y un Dalton

Trumbo que firma como Millard Kaufman debido a su inclusión en la lista

negra de Hollywood.

Lewis hace gala de un dominio extraordinario de la técnica narrativa. Después de unos breves minutos en los que se nos informa de la niñez del protagonista y de cómo le controla su obsesión por las armas, pero jamás las usaría contra un ser humano, el film se adentra de lleno en la relación del personaje masculino con la mujer a la que conoce y que comparte su misma pasión, pero con una gran diferencia, ella puede cometer actos brutales con un arma si se ve dominada por el miedo. Tal y cómo él le dice a ella, son como un arma y su munición, no pueden estar separados, aunque queda bien claro que quien arrastra a un mundo de perdición es ella a él, en la mejor tradición del cine negro, una excelente femme fatale encarnada por una morbosa Peggy Cummins, que está en estado de gracia, desprendiendo una sensualidad pocas veces vista en el cine. Lewis no abandona ni un sólo momento a los dos protagonistas, ya estén en el mismo plano o no, con un uso de la cámara increíble, de enorme modernidad para la época, le imprime un ritmo sin descanso hasta el final. Todo el film avanza de un tirón con un crescendo dramático conseguido hasta límites insospechados.

Una pequeña joya del cine negro de serie B, una película fatalista, magníficamente rodada. Una película que vista setenta y cinco años más tarde no ha perdido ni una sola gota de su vigor, al contrario, pienso que cuando dentro de otros 75 años sea revisada, pasará exactamente lo mismo, en este caso el paso del tiempo consolida lo que es una obra imperecedera.

Lewis hace gala de un dominio extraordinario de la técnica narrativa. Después de unos breves minutos en los que se nos informa de la niñez del protagonista y de cómo le controla su obsesión por las armas, pero jamás las usaría contra un ser humano, el film se adentra de lleno en la relación del personaje masculino con la mujer a la que conoce y que comparte su misma pasión, pero con una gran diferencia, ella puede cometer actos brutales con un arma si se ve dominada por el miedo. Tal y cómo él le dice a ella, son como un arma y su munición, no pueden estar separados, aunque queda bien claro que quien arrastra a un mundo de perdición es ella a él, en la mejor tradición del cine negro, una excelente femme fatale encarnada por una morbosa Peggy Cummins, que está en estado de gracia, desprendiendo una sensualidad pocas veces vista en el cine. Lewis no abandona ni un sólo momento a los dos protagonistas, ya estén en el mismo plano o no, con un uso de la cámara increíble, de enorme modernidad para la época, le imprime un ritmo sin descanso hasta el final. Todo el film avanza de un tirón con un crescendo dramático conseguido hasta límites insospechados.

Una pequeña joya del cine negro de serie B, una película fatalista, magníficamente rodada. Una película que vista setenta y cinco años más tarde no ha perdido ni una sola gota de su vigor, al contrario, pienso que cuando dentro de otros 75 años sea revisada, pasará exactamente lo mismo, en este caso el paso del tiempo consolida lo que es una obra imperecedera.

Cary Juant.

El Fantasma de la Ópera

1925

“El Fantasma de la Opera” es una novela publicada en modo de serial por Gaston Leroux en 1910, y a decir verdad, es un libro que en su momento pasó desapercibido, si bien hoy todos lo reconocen como un clásico, es muy posible que todas esas alabanzas tengan que ver más con las adaptaciones fílmicas posteriores de la obra – que la sacaron del olvido – que con el texto original en sí. La versión clásica de la Universal de 1925 no es la primera adaptación del libro al cine, de hecho, hay una versión sueca de 1916 que se considera perdida, pero “El Fantasma de la Opera” de 1925 es seguramente la puesta en escena más popular de todas las versiones posteriores que se han hecho. Su producción no fue una muy tranquila que digamos, la “preview” del primer corte de la cinta de Rupert Julian no le gustó a nadie, y el estudio trajo al director Edward Sedgwick para volver a rodar segmentos enteros del film, a esas alturas Julian y Chaney se habían llevado a patadas en el set, y Julian partió con otros rumbos considerando que la Universal estaba destrozando su obra. Segdwick agregó nuevos personajes y subtramas, pero el segundo estreno tampoco le gusto a la gente, posteriormente, en setiembre de 1925, una tercera versión fue dada a conocer, y es la que mayormente se conoce hasta ahora.

“The Phantom Of The Opera” es la segunda entrega de la franquicia de monstruos clásicos creada por Universal, aunque actualmente esta película no es vista como una película del género de terror, tiene los elementos que Universal utilizaría luego en las demás películas de esta franquicia que estaba naciendo, el género de terror estaba en su etapa de pañales en aquel entonces como muchos otros géneros cinematográficos. Lo que hacía que esta película inspirara temor en la audiencia de aquel entonces no era solamente la ambigüedad y el misterio que yace en el ambiente, sino la monstruosa apariencia de Erik hecha con un maquillaje que era bastante avanzado para la época, Lon Chaney, que ya había logrado asombrar al público como Cuasimodo usando un maquillaje que lo hacía ver como un auténtico hombre deforme, en esta película vuelve a repetir lo mismo, pero con una criatura que cumple los estándares del terror de aquella época.

Película mítica que destaca por su trabajo de luz, muy influenciado por el expresionismo, por el antes mencioado maquillaje del fantasma, y por excelente trabajo de decorados y atrezzo, que da un estupenda ambientación gótica muy bien conseguida, para ello se contrató a un hombre que trabajó realmente en la ópera de París de la época. La cinta posee un ritmo frenético, con escenas góticas que beben del mejor expresionismo alemán, con persecuciones por las catacumbas, caída de lámpara araña, carreras por París y todo ello coronado por el terrorífico Fantasma-Lon Chaney, con su presencia inunda la pantalla, encarnando a uno de los iconos del cine de género. Chaney se hacía su propio maquillaje y el del Fantasma es fascinante, es un rostro que infunde miedo y repulsión, que transmite vileza y locura, su interpretación es magnífica, arrasa con todo cada vez que hace acto de presencia, con y sin máscara, es malvado, obsesivo, paranoico, extravagante, su don para la música solo es igualado por sus virtudes criminales, y aún con todo levanta lástima en nosotros, pues se aprecia cierto dolor en su interior.

Como curiosidad se conserva una escena en Technicolor de dos colores (no es que hubiera solo dos colores, sino que se mezclan dos colores para conseguir la variedad cromática, el technicolor por todos conocido del cine sonoro, de los 30, que aún hoy es la mejor técnica de color que ha habido en el audiovisual, es de tres colores) y otra escena en la que todo está en blanco y negro, y solo la capa del fantasma está pintada a mano de color rojo (y muy bien pintada, pues respeta las zonas oscuras de los doblados de la ropa), vamos una gozada.

Todo un clásico imprescindible del cine.

Cary Juant.

El Caso de Thelma Jordon

1950

El

alemán Robert Siodmak fue uno de los grandes directores de la historia

del cine y un nombre imprescindible para entender el cine americano de

los años cuarenta. Basta echar una ojeada a la filmografía del germano

para verificar que nos encontramos ante un maestro del cine negro, suyas

son algunas joyas como: “Forajidos”, “El abrazo de la muerte”, “La dama

desconocida”, “A través del espejo”, “El sospechoso”, así como una de

las cumbres del cine de suspense “La escalera de caracol” y para rematar

el repaso merece la pena reseñar esa extraordinaria película que

mezclaba con mucho tino la comedia con el cine de piratas que fue “El

temible burlón”. Siodmak fue un virtuoso que dominaba todas las facetas

técnicas asociadas con el arte cinematográfico, sus obras se revestían

de una atmósfera tenebrosa y funesta dominada por el mundo de las

sombras en las que una fotografía muy influenciada por el expresionismo

alemán dotaba a sus films de una belleza pictórica próxima al mundo de

las pinturas negras de Goya.

“El caso de Thelma Jordon” es una de las películas menos conocidas de la etapa americana de Siodmak. Pertenece a la época tardía de este período ya que fue de las últimas cintas que Siodmak rodó en EEUU antes de su retorno a Europa, sin embargo, aunque este hecho pueda hacer entender que nos encontramos con una película menor de Siodmak, sin duda es una más que agradable sorpresa que resume una forma de hacer cine que posteriormente se perdió: la del melodrama romántico de ambientación muy negra.

“El caso de Thelma Jordon” adopta básicamente el formato de cine de género negro por lo que en un principio la trama esencial no parece demasiado original. La manipulación de un hombre por parte de una femme-fatale para conseguir salir indemne de una acción criminal forma parte del argumento de múltiples películas de género negro, podemos hablar por ejemplo de maravillas como “Perdición” (1944) de Billy Wilderr, “La Golfa” (1931) y “La bestia humana” (1938) de Renoir, el díptico de Frizt Lang “La Mujer del cuadro” (1944) y “Perversidad” (1945) o las distintas versiones realizadas sobre la novela de James M. Cain “El cartero siempre llama dos veces” (Tay Garnett, 1946) y (Bob Rafelson,1981). En la mayoría de estos films la mujer es presentada con connotaciones negativas: tremendamente cerebrales, muy frías, mentirosas y manipuladoras; en ningún caso se arrepienten del mal causado o de haber destrozado la vida de sus víctimas, con frecuencia hombres normales y corrientes o detectives que se las dan de listo. Sin embargo, Siodmak nos ofrece a través de un espléndido guión firmado Ketti Frings, una serie de variantes muy interesantes y novedosas que dotan al film de una patente originalidad y personalidad propia, Siodmak consigue suministrar su estilo formal a cada secuencia y a la química que desprende la pareja protagonista: el reivindicable secundario que fue Wendell Corey (poseedor de una belleza distraída y a la vez inquietante) y la sublime Barbara Stanwyck que dibuja un personaje en principio manipulador y maquiavélico (a lo Martha Ivers) gracias a su penetrante y fría mirada, para finalmente culminar de un modo radicalmente distinto, la película resulta un ejemplo claro de la enorme y amplia capacidad interpretativa de la Stanwyck, quien nos regala una vez más una creación inolvidable, de esas que calan en lo más profundo.

Una cinta más que interesante de visionado imprescindible para los amantes del cine negro clásico.

“El caso de Thelma Jordon” es una de las películas menos conocidas de la etapa americana de Siodmak. Pertenece a la época tardía de este período ya que fue de las últimas cintas que Siodmak rodó en EEUU antes de su retorno a Europa, sin embargo, aunque este hecho pueda hacer entender que nos encontramos con una película menor de Siodmak, sin duda es una más que agradable sorpresa que resume una forma de hacer cine que posteriormente se perdió: la del melodrama romántico de ambientación muy negra.

“El caso de Thelma Jordon” adopta básicamente el formato de cine de género negro por lo que en un principio la trama esencial no parece demasiado original. La manipulación de un hombre por parte de una femme-fatale para conseguir salir indemne de una acción criminal forma parte del argumento de múltiples películas de género negro, podemos hablar por ejemplo de maravillas como “Perdición” (1944) de Billy Wilderr, “La Golfa” (1931) y “La bestia humana” (1938) de Renoir, el díptico de Frizt Lang “La Mujer del cuadro” (1944) y “Perversidad” (1945) o las distintas versiones realizadas sobre la novela de James M. Cain “El cartero siempre llama dos veces” (Tay Garnett, 1946) y (Bob Rafelson,1981). En la mayoría de estos films la mujer es presentada con connotaciones negativas: tremendamente cerebrales, muy frías, mentirosas y manipuladoras; en ningún caso se arrepienten del mal causado o de haber destrozado la vida de sus víctimas, con frecuencia hombres normales y corrientes o detectives que se las dan de listo. Sin embargo, Siodmak nos ofrece a través de un espléndido guión firmado Ketti Frings, una serie de variantes muy interesantes y novedosas que dotan al film de una patente originalidad y personalidad propia, Siodmak consigue suministrar su estilo formal a cada secuencia y a la química que desprende la pareja protagonista: el reivindicable secundario que fue Wendell Corey (poseedor de una belleza distraída y a la vez inquietante) y la sublime Barbara Stanwyck que dibuja un personaje en principio manipulador y maquiavélico (a lo Martha Ivers) gracias a su penetrante y fría mirada, para finalmente culminar de un modo radicalmente distinto, la película resulta un ejemplo claro de la enorme y amplia capacidad interpretativa de la Stanwyck, quien nos regala una vez más una creación inolvidable, de esas que calan en lo más profundo.

Una cinta más que interesante de visionado imprescindible para los amantes del cine negro clásico.

Cary Juant.

Comentarios

Publicar un comentario